Chapitre 2 – Les premiers dialecticiens

Plus d’un siècle après Darwin, l’idée que toutes les choses changent est généralement acceptée parmi les gens éduqués. Il n’en a pas toujours été ainsi. La théorie de l’évolution par la sélection naturelle a dû mener un long et âpre combat contre ceux qui défendaient la vision biblique selon laquelle Dieu aurait créé toutes les espèces en sept jours, des espèces fixes et immuables. Pendant de nombreux siècles, l’Eglise domina la science et enseigna que la Terre était fixe et au centre de l’Univers. Ceux qui le contestaient étaient condamnés au bûcher.

Même aujourd’hui, cependant, l’idée de changement est comprise d’une façon unilatérale et superficielle. L’évolution est interprétée comme un mouvement lent et graduel, incompatible avec des bonds soudains. Les contradictions ne sont pas censées exister dans la nature et, quand elles surgissent dans la pensée, elles sont attribuées à une erreur subjective. En réalité, les contradictions abondent à tous les niveaux de la nature, et elles sont la base de tout mouvement et de tout changement. Ce fait, des penseurs des plus anciens temps l’ont compris. Cela se reflète dans un certain nombre d’éléments de la philosophie bouddhiste. Dans l’ancienne Chine, cette idée sous-tend les principes du yin et du yang. Au IVe siècle avant notre ère, voici ce qu’écrivait Hui Shi : « Le Ciel est aussi bas que la Terre ; les montagnes sont au même niveau que les marais » ; « Le Soleil est à la fois au midi et au couchant » ; « un être à la fois vit et meurt » (Cité dans G. Thomson, The First Philosophers).

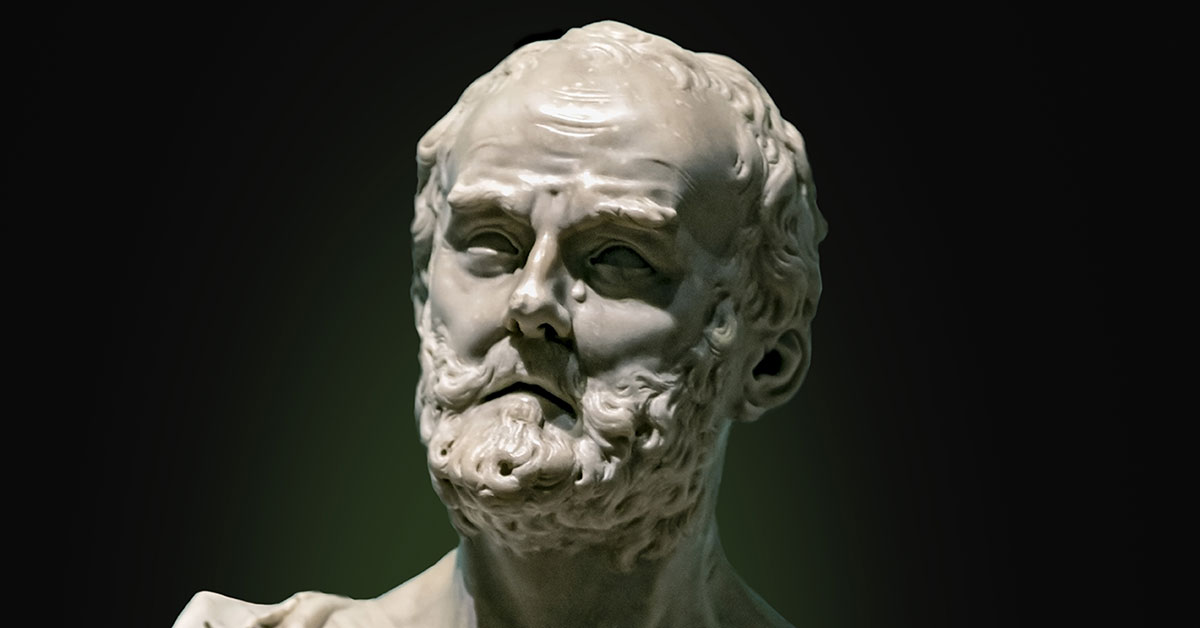

On peut comparer cela avec les fragments suivants du fondateur de la philosophie dialectique grecque, Héraclite (environ 544-484 av. J.-C.) : « Mort de la terre, de devenir eau, mort de l’eau, de devenir air, de l’air, de devenir feu ; et inversement » (fragment 85) ; « Sont le même le vivant et le mort, et l’éveillé et l’endormi, le jeune et le vieux ; car ces états-ci, s’étant renversés, sont ceux-là, ceux-là, s’étant renversés à rebours, sont ceux-ci » ; « Nous entrons et nous n’entrons pas dans les mêmes fleuves ; nous sommes et nous ne sommes pas » (fragment 133).

Chez Héraclite, les assertions contradictoires des philosophes ioniens[1] reçoivent pour la première fois une expression dialectique. « Ici la terre est pour nous en vue », commente Hegel, et « il n’est pas une proposition d’Héraclite que je n’aie reprise dans ma logique » (Leçons sur l’histoire de la philosophie – Vrin – Tome 1, p.148).

Malgré toute son importance, la philosophie d’Héraclite ne nous est parvenue que sous la forme d’environ 130 fragments, rédigés dans un style aphoristique difficile. Même quand il était vivant, Héraclite était surnommé « l’Obscur », à cause de l’obscurité de ses propos. C’est comme s’il avait délibérément choisi de rendre sa philosophie inaccessible. Comme le rapporte Schwegler, Socrate notait avec ironie « que ce qu’il comprenait était excellent, que ce qu’il ne comprenait pas lui semblait également excellent, mais que l’ouvrage requerrait un solide nageur » (Albert Schwegler, History of Philosophy).

Dans son Anti-Dühring, Engels juge ainsi la vision du monde dialectique d’Héraclite :

« Lorsque nous soumettons à l’examen de la pensée la nature ou l’histoire humaine ou notre propre activité mentale, ce qui s’offre d’abord à nous, c’est le tableau d’un enchevêtrement infini de relations et d’actions réciproques, où rien ne reste ce qu’il était, là où il était et comme il était, mais où tout se meut, change, devient et périt. Nous voyons donc d’abord le tableau d’ensemble dans lequel les détails s’effacent encore plus ou moins ; nous prêtons plus d’attention au mouvement, aux passages de l’un à l’autre, aux enchaînements qu’à ce qui se meut, passe et s’enchaîne. Cette manière primitive, naïve, mais correcte quant au fond, d’envisager le monde est celle des philosophes grecs de l’antiquité, et le premier à la formuler clairement fut Héraclite : Tout est et n’est pas, car tout est fluent, tout est sans cesse en train de se transformer, de devenir et de périr » (Engels, Anti-Dühring, Editions sociales, ch.I, p.50).

Héraclite vivait à Ephèse dans la période violente du Ve siècle avant notre ère, une période de guerres et de troubles civils. On sait peu de choses de sa vie, sinon qu’il venait d’une famille aristocratique. Mais la nature de la période dans laquelle il vivait se reflète bien dans un de ses fragments : « La guerre est le père de toutes choses, de toutes le roi ; et les uns, elle les porte à la lumière comme dieux, les autres comme hommes ; les uns elle les fait esclaves, les autres libres » (fragment 129). Héraclite ne fait pas seulement référence à la guerre dans les sociétés humaines, mais aussi bien au rôle des contradictions internes à tous les niveaux de la nature. De fait, cela est mieux rendu par le terme « conflit ». Il déclare ainsi : « Il faut savoir que la guerre est universelle, et le conflit justice, et que, engendrées, toutes choses le sont par le conflit, et par lui nécessitées » (fragment 128). Toutes les choses contiennent une contradiction qui force leur développement. En effet, sans contradiction, il n’y aurait ni mouvement, ni vie.

Héraclite fut le premier à exposer clairement l’idée de l’unité des contraires. En fait, les Pythagoriciens avaient élaboré une table de dix antithèses :

1° Le fini et l’infini

2° Le pair et l’impair

3° L’un et le multiple

4° La droite et la gauche

5° Le mâle et la femelle

6° Le repos et le mouvement

7° Le droit et le courbe

8° La lumière et l’obscurité

9° Le bien et le mal

10° Le carré et le rectangle.

Ce sont-là des concepts importants, mais ils ne sont pas développés par les Pythagoriciens, qui se contentaient d’une simple énumération. En réalité, les Pythagoriciens étaient partisans de la conciliation des opposés grâce à une « moyenne ». Ils éliminaient la contradiction par la recherche d’un moyen terme. Polémiquant contre cette idée, Héraclite use d’une image très frappante et belle : « [Les hommes] ne comprennent pas comment ce qui s’oppose à soi-même s’accorde avec soi : ajustement par actions de sens contraire, comme de l’arc et de la lyre » (fragment 125). La contradiction gît à la racine de toute chose. L’élimination de la contradiction présupposerait l’élimination de tout mouvement et de toute vie. Par conséquent, explique Héraclite, « Homère avait tort lorsqu’il disait : “puisse le conflit disparaître d’entre les dieux et d’entre les hommes !” Il ne voyait pas qu’il était en train de prier pour la destruction de l’univers ; car, si sa prière était entendue, toutes choses disparaîtraient… »

Ce sont-là de profondes pensées, mais elles sont clairement en opposition avec l’expérience quotidienne, le « sens commun ». Comment quelque chose peut-il être soi-même et, en même temps, autre chose ? Comment une chose peut-elle être à la fois vivante et morte ? Héraclite déversait son mépris sur pareils arguments :

« Il est sage que ceux qui ont écouté, non moi, mais le discours, conviennent que tout est un » (fragment 1). « De ce discours, qui est toujours vrai, les hommes restent sans intelligence, avant de l’écouter comme du jour où ils l’ont écouté. Car, bien que tout arrive conformément à ce discours, c’est à des inexperts qu’ils ressemblent s’essayant à des paroles et à des actes tels que moi je les expose, divisant chaque chose selon sa nature et expliquant comment elle est. Quant aux autres hommes, ce qu’ils font éveillés leur échappe, tout comme leur échappe ce qu’ils oublient en dormant » (fragment 2). « Sans intelligence, quand ils ont écouté, à des sourds ils ressemblent ; le dicton, pour eux, témoigne : présents, ils sont absents » (fragment 3). « Mauvais témoins pour les hommes, les yeux et les oreilles de ceux qui ont des âmes barbares » (fragment 75).

Qu’est-ce que cela signifie ? Le mot grec pour « discours - parole » est logos, d’où provient « logique ». En dépit de son apparence mystique, la première remarque d’Héraclite est un appel à l’objectivité rationnelle. Ce n’est pas moi qu’il faut écouter, dit-il, mais les lois objectives de la nature que je décris. C’est là la signification essentielle. Qu’en est-il de ce « tout est un » ? Tout au long de l’histoire de la philosophie, il y a eu deux façons d’interpréter la réalité : ou bien comme une seule substance, revêtant plusieurs formes (c’est le « monisme », du mot grec monos signifiant « un seul ») ; ou bien comme deux substances entièrement différentes, l’esprit et la matière (c’est le « dualisme »). Les premiers philosophes grecs étaient des matérialistes monistes. Plus tard, les Pythagoriciens adoptèrent une position dualiste, fondée sur une différence supposée radicale entre l’esprit et la matière. C’est là la marque de fabrique de tout idéalisme. Comme on l’a vu, il plonge ses racines dans les superstitions primitives des sauvages qui croyaient que, dans les rêves, l’âme quittait le corps.

Le passage précédent constitue une polémique contre le dualisme des Pythagoriciens, contre lesquels Héraclite défend la position du monisme antérieur des Ioniens – à savoir qu’il existe une unité sous-jacente de la nature[2]. L’univers n’a pas été créé, il a toujours existé, dans un processus de flux continuel et de changement au cours duquel les choses se transforment en leur contraire, la cause devient effet, et l’effet cause. C’est ainsi que la contradiction gît au cœur de toute chose. Si l’on veut parvenir à la vérité, il est nécessaire d’aller au-delà des apparences, et de découvrir les tendances internes qui sont en conflit au sein d’un phénomène donné, afin de comprendre ses forces motrices internes.

L’intelligence ordinaire, en revanche, se contente de prendre les choses pour argent comptant, et la réalité de la perception sensible, le « donné », le « fait », sont acceptés sans plus de cérémonie. Cependant, une telle perception est, au mieux, limitée, et elle peut être la source d’erreurs sans fin. Pour donner seulement un exemple : pour le « bon sens commun », le monde est plat, et le Soleil tourne autour de la Terre. La vraie nature des choses n’est pas toujours évidente. Comme Héraclite le dit : « La nature aime à se cacher » (fragment 69). Pour parvenir à la vérité, il est nécessaire de savoir comment interpréter les informations des sens. « S’il n’espère pas l’inespérable, il ne le découvrira pas » (fragment 66), écrivit-il, et encore ceci : « Les chercheurs d’or remuent, en creusant, beaucoup de terre, et trouvent peu » (fragment 22).

« Tout s’écoule » (fragment 136), telle était la base de sa philosophie ; « on ne peut pas entrer deux fois dans le même fleuve » (fragment 134), puisque l’eau se renouvelle sans arrêt. C’était là une conception dynamique de l’univers, l’exact opposé de la conception idéaliste statique des Pythagoriciens. Et quand Héraclite, sur les traces de Thalès et d’Anaximène, chercha une substance matérielle qui sous-tende l’univers, il choisit l’élément le plus insaisissable et flottant : le feu.

L’idée que toute chose est dans un flux constant, qu’il n’y a rien de fixe ni de permanent, à l’exception du mouvement et du changement eux-mêmes, est une idée inconfortable pour le « sens commun ». La pensée humaine est en général conservatrice. Le désir de s’accrocher à quelque chose de solide, de concret et sur quoi on puisse compter, est enraciné dans un profond instinct apparenté à l’instinct de conservation. L’espoir dans une vie future et la croyance dans une immortalité de l’âme découlent du rejet du fait que toutes choses viennent à l’existence et disparaissent – panta rhei, « tout s’écoule ». L’homme a cherché obstinément à atteindre la liberté en rejetant les lois de la nature, en inventant des privilèges imaginaires pour son propre compte. La vraie liberté, néanmoins, comme l’explique Hegel, consiste à comprendre correctement ces lois et à agir en conséquence. C’est à Héraclite qu’est revenu le grand rôle de proposer la première image plus ou moins élaborée de la vision dialectique du monde.

De son vivant, déjà, la philosophie d’Héraclite fut accueillie par l’incrédulité et l’hostilité. Elle défiait les hypothèses, non pas seulement de toute la religion et de la tradition, mais du « sens commun », qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Dans les 2500 ans qui ont suivi, on a tenté de la réfuter. Comme l’écrit Bertrand Russell[3] :

« La science, comme la philosophie, a cherché à échapper à la doctrine du flux perpétuel en trouvant un substrat permanent aux phénomènes changeants. La chimie a semblé satisfaire ce désir. On s’est aperçu que le feu, qui semble détruire, ne fait que transformer : les éléments sont recombinés, mais chaque atome existant avant la combustion continue d’exister quand le processus est achevé. En fonction de quoi on a supposé que les atomes sont indestructibles, et que tout ce qui change dans le monde physique consiste simplement en un réarrangement d’éléments persistants. Cette idée a prévalu jusqu’à la découverte de la radioactivité, quand il fut découvert que chaque atome pouvait se désintégrer.

« En rien intimidés, les physiciens inventèrent des unités nouvelles et plus petites, appelées électrons et protons, desquelles les atomes seraient composés ; et ces unités furent censées, durant quelques années, bénéficier de l’indestructibilité qui était auparavant attribuée aux atomes. Malheureusement, il est apparu que les protons et les électrons pouvaient se percuter et exploser, formant, non pas une nouvelle matière mais une vague d’énergie se répandant dans tout l’univers à la vitesse de la lumière. L’énergie était censée remplacer la matière à titre de ce qui est permanent. Mais l’énergie, à la différence de la matière, n’est pas un raffinement de la notion « chose », tirée du sens commun ; elle est seulement une caractéristique des processus physiques. De façon fantaisiste, elle pourrait être assimilée au Feu d’Héraclite, mais elle ne serait pas à ce moment-là ce qui brûle, mais la chaleur. Le « ce qui brûle » a disparu de la physique moderne.

« En allant du plus petit au plus grand, l’astronomie ne nous permet plus de considérer les corps célestes comme éternels. Les planètes sont venues du Soleil, et le Soleil est lui-même venu d’une nébuleuse. Il a duré quelque temps, et il durera un certain temps encore, mais, tôt ou tard – probablement dans environ un million de millions d’années –, il explosera, détruisant ainsi toutes les planètes. C’est du moins ce que disent les astronomes ; lorsque le jour fatal s’approchera, peut-être trouveront-ils une erreur dans leurs calculs » (Bertrand Russell, History of western philosophy, pp.64-65).

Les Eléates

Autrefois, on pensait que la philosophie d’Héraclite était une réaction contre les idées de Parménide (env. 540-470 av. J.-C.). Aujourd’hui, l’opinion dominante est que c’est au contraire l’école éléatique qui représentait une réaction contre Héraclite. Les Eléates tentèrent de réfuter l’idée que « tout s’écoule » en affirmant directement l’opposé : que rien ne change, que le mouvement n’est qu’une illusion. C’est un bon exemple du caractère dialectique de l’évolution de la pensée humaine en général, et de l’histoire de la philosophie en particulier. Elle ne se développe pas en ligne droite, mais à travers des contradictions : une théorie est avancée, qui est d’abord remise en cause par une théorie opposée, jusqu’à ce que celle-ci soit renversée à son tour par une nouvelle théorie – ce qui, souvent, semble marquer un retour au point de départ. Cependant, cet apparent retour aux vieilles idées ne signifie pas que le développement intellectuel soit purement circulaire. Au contraire, le procès dialectique ne se répète jamais exactement de la même manière, puisque le processus même de la controverse scientifique, de la discussion, du réexamen constant des positions, appuyé sur l’observation et l’expérience, conduit à un approfondissement de notre compréhension et à une approche plus précise de la vérité.

Elée était une colonie grecque du sud de l’Italie, fondée aux environs de 540 avant notre ère par des émigrants fuyant l’invasion perse en Ionie. Selon la tradition, l’école éléatique fut fondée par Xénophane de Colophon. Toutefois, sa relation avec cette école n’a pas été éclaircie et sa contribution a été éclipsée par ceux qui en sont devenus les plus éminents représentants : Parménide et Zénon (né vers 460 av. J.-C.). Tandis que les Pythagoriciens abstrayaient de la matière toute qualité déterminée à l’exception du nombre, les Eléates franchirent un pas supplémentaire : menant le processus à son extrême, ils parvinrent à une conception totalement abstraite de l’être, privé de toutes manifestations concrètes, à l’exception de l’existence nue. « L’Etre est, le non-être n’est pas »[4]. L’Etre pur, infini, immuable et sans figure – telle est l’essence de la pensée éléatique.

Cette conception de l’univers vise à éliminer toutes les contradictions, toute mutabilité et tout mouvement. C’est une philosophie très cohérente, dans ses propres limites. Il n’y a qu’un problème : elle est directement contredite par toute l’expérience humaine. Si l’entendement humain ne peut saisir cette idée, tant pis pour l’entendement ! Zénon élabora une fameuse série de paradoxes destinés à prouver l’impossibilité du mouvement. Selon la légende, Diogène le Cynique[5] réfuta l’argument de Zénon en se contentant de faire quelques allées et venues ! Toutefois, comme des générations de logiciens l’ont éprouvé à leurs dépens, il n’est pas si facile de se défaire des arguments de Zénon, d’un point de vue théorique.

Hegel souligne que la véritable intention de Zénon n’était pas de nier la réalité du mouvement, mais de mettre en évidence la contradiction qui habite le mouvement, et la façon dont elle se reflète dans la pensée. En ce sens, les Eléates furent aussi, paradoxalement, des philosophes dialecticiens. Défendant Zénon contre la critique d’Aristote, selon laquelle Zénon nierait l’existence du mouvement, Hegel explique : « Il ne faut pas entendre par là que le mouvement n’est pas du tout ; comme lorsque nous disons : il y a des éléphants, il n’y a pas de rhinocéros. Qu’il y ait du mouvement, que ce phénomène existe – là n’est pas du tout la question ; le mouvement comporte la certitude sensible, de même qu’il y a des éléphants. En ce sens, il n’est nullement venu à l’esprit de Zénon de nier le mouvement. La question est plutôt celle de sa vérité ; mais le mouvement est non-vrai, car il est contradiction. Zénon a voulu dire par là qu’aucun être véritable ne lui revient » (Hegel, op. cit., p.137).

Afin de réfuter l’argument de Zénon, il n’est pas suffisant de démontrer que le mouvement existe, comme Diogène l’a fait en se contentant de se mettre en marche. Il est nécessaire de procéder à partir de ses propres prémisses pour aller jusqu’au bout de sa propre analyse du mouvement et la mener jusqu’à ses limites, au point où elle se transforme en son contraire. Telle est la véritable méthode de l’argumentation dialectique, qui ne consiste pas simplement à affirmer l’opposé d’une thèse, encore moins à la tourner en ridicule. Et, de fait, les paradoxes de Zénon ont une base rationnelle. Ils ne peuvent pas être résolus par la méthode de la logique formelle, mais seulement dialectiquement.

« Achille aux pieds légers »

Zénon « réfutait » le mouvement de différentes façons. Ainsi donnait-il pour argument qu’un corps en mouvement, avant d’atteindre un certain point, doit d’abord s’être déplacé de la moitié de la distance. Mais, avant cela, il doit s’être déplacé de la moitié de cette moitié, et ainsi à l’infini. Aussi, lorsque deux corps se déplacent dans la même direction, et que celui qui est derrière à une certaine distance est plus rapide que celui qui est devant, on s’imagine qu’il va le rattraper. Non, dit Zénon, le plus lent ne pourra jamais être rattrapé par le plus rapide. C’est le fameux paradoxe d’Achille le Rapide. Imaginons une course entre Achille et une tortue. Supposons qu’Achille peut courir dix fois plus vite que la tortue qui a 1000 mètres d’avance. Dans le temps qu’Achille aura mis pour couvrir les 1000 mètres, la tortue sera encore 100 mètres devant ; lorsqu’Achille aura couvert ces 100 mètres, la tortue aura encore 1 mètre d’avance ; quand il aura parcouru cette distance, la tortue sera encore 1/10e de mètre devant, et ainsi de suite indéfiniment.

Du point de vue du bon sens quotidien, cela semble absurde. Bien sûr qu’Achille rattrapera la tortue ! Aristote fait remarquer[6] que « Cette preuve représente la même divisibilité infinie. C’est là quelque chose qui n’est pas vrai, car le corps rapide rattrapera quand même le corps lent, s’il lui était permis de franchir la limite, le limité ». Hegel cite ces mots et commente : « Cette réponse est juste, elle contient tout. On a en effet admis dans cette représentation deux temps et deux espaces qui sont dissociés, séparés l’un de l’autre – c’est-à-dire qu’ils sont limités, qu’ils sont des limites l’un par rapport à l’autre » ; mais à ce moment-là Hegel ajoute : « Si l’on admet par contre que temps et espaces sont continus, de telle sorte que deux points temporels ou spatiaux se rapportent l’un à l’autre en tant que continus, alors de même qu’ils sont deux, ils ne sont pas non plus deux ils sont identiques » (Hegel, tome 1, op. cit., p.142.).

Les paradoxes de Zénon ne prouvent pas que le mouvement est une illusion, ou que, en pratique, Achille ne rattrapera pas la tortue, mais assurément ils révèlent brillamment les limites de ce qu’on appelle aujourd’hui la logique formelle. La tentative d’éliminer toute contradiction de la réalité, comme celle des Eléates, conduit inévitablement à cette sorte de paradoxe insoluble, ou antinomie, comme Kant l’appellera plus tard. Afin de prouver qu’une ligne ne peut pas consister en un nombre infini de points, Zénon prétendait que, s’il en était réellement ainsi, alors Achille ne rattraperait jamais la tortue. Il y a bien ici un problème logique. Comme l’explique Alfred Hooper dans Makers of Mathematics : « Ce paradoxe rend encore perplexes même ceux qui savent qu’il est possible de trouver la somme d’une série infinie de nombres formant une progression géométrique dont le rapport commun est inférieur à 1, et dont les termes deviennent par conséquent de plus en plus petits et convergent ainsi vers une valeur limite ».

En réalité, Zénon a découvert une contradiction dans la pensée mathématique qui attendra 2000 ans avant de trouver une solution. La contradiction se rapporte à l’utilisation de l’infini. Depuis les Pythagoriciens jusqu’à l’invention du calcul différentiel et intégral au XVIIe siècle, les mathématiciens n’épargnaient pas leurs efforts pour éviter d’utiliser le concept d’infini. Seul le grand génie d’Archimède approcha le sujet, tout en l’évitant grâce à une méthode détournée.

Les Pythagoriciens achoppèrent sur le fait que la racine carrée de 2 ne peut être exprimée sous forme de nombre rationnel. Ils inventèrent des moyens ingénieux pour lui trouver des approximations successives. Mais peu importe jusqu’à quel point le processus est poussé, on n’obtient jamais une réponse exacte. Le résultat est toujours à mi-chemin entre deux nombres rationnels. Plus on poursuit, plus on s’approche de la valeur de racine de deux, mais le processus d’approximation successive peut se poursuivre indéfiniment, il ne permettra pas d’obtenir un résultat précis susceptible d’être exprimé par un nombre rationnel.

Les Pythagoriciens durent ainsi abandonner l’idée d’une ligne qui serait constituée d’un nombre fini de points très petits et accepter qu’une ligne est faite d’un nombre infini de points sans dimension. Parménide attaqua la question sous un angle différent, soutenant qu’une ligne est indivisible. Afin de prouver ce point, Zénon essaya de montrer les conséquences absurdes qui s’ensuivraient du concept de divisibilité à l’infini. Pendant des siècles, les mathématiciens restèrent à l’écart de cette idée d’infinité jusqu’à ce que Kepler[7], au XVIIe siècle, balaye d’un coup toutes les objections logiques et fasse audacieusement usage de l’infini dans ses calculs, ce qui lui permit d’atteindre des résultats qui ont fait époque.

Au bout du compte, tous ces paradoxes proviennent du problème du continu. Tous les efforts pour les résoudre au moyen de théorèmes mathématiques, comme la théorie des séries convergentes ou la théorie des ensembles, n’ont pu donner naissance qu’à de nouvelles contradictions. Finalement, les arguments de Zénon n’ont pas été réfutés, parce qu’ils sont fondés sur une contradiction réelle qui, du point de vue de la logique formelle, ne peut être résolue. Alfred Hopper remarque : « Même les arguments abscons mis en avant par Dedekind (1831-1916), Cantor (1845-1918) et Russell (1872-1970), dans leur puissant effort pour régler les problèmes paradoxaux de l’infini auxquels notre concept de “nombre” nous conduit, n’ont eu pour résultat que de créer de nouveaux paradoxes ». La percée vint aux XVIIe et XVIIIe siècles, lorsque des hommes comme Kepler, Cavalieri, Pascal, Wallis, Newton et Leibniz décidèrent d’ignorer les nombreuses difficultés soulevées par la logique formelle, et de procéder avec des quantités infinitésimales. Sans l’utilisation de l’infini, toutes les mathématiques modernes, et la physique avec elles, auraient été incapables de fonctionner.

Le problème essentiel, mis en lumière par les paradoxes de Zénon, est l’incapacité de la logique formelle à se saisir du mouvement. Le paradoxe de la flèche de Zénon prend comme exemple de mouvement la parabole tracée par le vol d’une flèche. A n’importe quel point de sa trajectoire, on considère la flèche comme au repos. Mais puisque, par définition, une ligne consiste en une série de points, en chacun desquels la flèche est en repos, le mouvement est une illusion. La réponse à ce paradoxe fut donnée par Hegel.

La notion de mouvement implique nécessairement une contradiction. Considérons le mouvement d’un corps, la flèche de Zénon par exemple, d’un point à un autre. Quand elle commence son mouvement, elle n’est plus au point A. En même temps, elle n’est pas encore au point B. Où est-elle donc ? Dire qu’elle est « au milieu » ne signifie rien, parce qu’alors elle serait encore en un point, et donc en repos. Mais, dit Hegel, « se mouvoir signifie : être en ce lieu, et en même temps n’y être pas ; c’est là la continuité de l’espace et du temps, et c’est elle qui premièrement rend possible le mouvement » (Hegel, op. cit., p.143.). Aristote observe judicieusement que l’argument de Zénon « a sa source dans l’admission que le temps se compose de maintenant ; car si on n’accorde pas cela, on n’aboutit pas à la conclusion »[8]. Mais qu’est-ce que ce « maintenant » ? Au moment où nous disons que la flèche est « ici », « maintenant », elle en est déjà partie.

Dans son Anti-Dühring, Engels écrivait :

« Le mouvement lui-même est une contradiction ; déjà, le simple changement mécanique de lieu lui-même ne peut s’accomplir que parce qu’à un seul et même moment, un corps est à la fois dans un lieu et dans un autre lieu, en un seul et même lieu et non en lui. Et c’est dans la façon que cette contradiction a de se poser continuellement et de se résoudre en même temps, que réside précisément le mouvement ».

Les premiers atomistes

Anaxagore de Clazomène est né en Asie Mineure, aux environs de 500 av. J.-C., dans la période des Guerres Médiques puis de l’apogée d’Athènes sous Périclès. Anaxagore s’établit à Athènes où il fut le contemporain d’Eschyle, Sophocle, Aristophane et Protagoras[9]. C’était un penseur très original et profond, qui eut un impact considérable sur la philosophie à Athènes. Aristote disait qu’il était comme « un homme à jeun parmi des hommes ivres »[10]. Anaxagore, dans le droit fil de la meilleure tradition des penseurs ioniens, croyait en l’expérience et en l’observation. Dans son livre Greek Science, Benjamin Farrington écrit au sujet d’Anaxagore : « Il est hors de doute qu’il considérait l’évidence des sens comme indispensable dans l’enquête sur la nature, mais, comme Empédocle, il était soucieux de montrer qu’il existait des processus physiques trop subtils pour être perçus directement par nos sens ».

Ses découvertes scientifiques furent de premier ordre. Il pensait que le Soleil était une masse constituée par une fusion d’éléments, comme les étoiles, quoique ces dernières fussent trop éloignées pour que nous puissions ressentir leur chaleur. Il pensait aussi que la Lune était plus proche et constituée de la même matière que la Terre, que sa lumière était une réflexion de celle du Soleil et que les éclipses étaient causées par l’interposition de la Lune masquant la lumière solaire. Comme Socrate plus tard, il fut accusé d’athéisme, probablement à juste titre, puisqu’il mentionne rarement la religion dans sa cosmologie. Ces idées révolutionnaires scandalisèrent les conservateurs athéniens, au point qu’Anaxagore fut condamné à l’exil.

Opposé à Parménide, Anaxagore soutenait que tout est indéfiniment divisible et que même le plus petit agrégat de matière contient quelque chose de chaque élément. Il considérait aussi que la matière était constituée de particules de différentes sortes. Ainsi se demanda-t-il comment il se fait que le pain, une fois mangé, se transforme en os, en chair, sang, peau et en tout le reste. La seule explication est que les particules de blé doivent contenir, sous une forme cachée, tous les éléments nécessaires à la fabrication du corps – éléments qui sont recomposés au cours du processus digestif.

Il croyait qu’il devait y avoir un nombre infini d’éléments ou « semences ». Mais il y en avait une qui jouait un rôle spécial. C’était le noûs – traduit habituellement par « esprit ». Plus léger que les autres éléments, il est non composé, à la différence du reste, et il pénètre toute la matière, comme un principe d’organisation et d’animation. C’est pour cette raison qu’Anaxagore est habituellement tenu pour un idéaliste. Mais c’est loin d’être évident. Hegel, archi-idéaliste, considérait que le noûs marquait un pas important en direction de l’idéalisme, mais que l’idéalisme d’Anaxagore n’était pas encore pleinement élaboré. Son noûs peut aussi recevoir une interprétation matérialiste, en tant que principe d’animation interne de la matière – ou, mieux encore, en tant qu’énergie. Hegel, pour sa part, a compris qu’il ne s’agissait pas d’une intelligence extérieure, mais de processus objectifs qui prennent place au sein de la nature en lui donnant forme et définition.

L’idée que la matière consiste en une infinité de particules, invisibles aux sens, représente une généralisation très importante et une transition vers la théorie atomiste, qui est une remarquable anticipation de la science moderne, exposée pour la première fois par Leucippe (500-440 av. J.-C. environ) et Démocrite (460-370 av. J.-C. environ). Cette nouvelle théorie paraît encore plus étonnante quand on a à l’esprit que ces penseurs n’avaient accès ni à un microscope électronique, ni à aucun autre instrument technique. A cette époque, il n’y avait donc aucun moyen de corroborer la théorie, et encore moins de la développer. Plus grave, la théorie encourut la colère des religieux et le mépris des idéalistes, de telle sorte qu’elle sombra sans laisser de trace dans la longue et sombre nuit du Moyen-Âge, jusqu’à ce que, comme bien des idées de l’Antiquité, elle soit redécouverte par les penseurs de la Renaissance, puis par Gassendi[11], ce qui lui permit de jouer un rôle important dans le développement de la nouvelle vision scientifique du monde.

De Leucippe, on connaît si peu de choses que son existence même a été mise en doute. La découverte d’un papyrus à Herculanum[12] l’a toutefois confirmée. La plupart de ses propos nous sont parvenus par l’intermédiaire des écrits d’autres philosophes. Partant d’une hypothèse d’une nouveauté saisissante, Leucippe affirmait que tout l’univers était constitué de deux choses seulement : les atomes et le vide, un vide absolu. Il était aussi le premier à établir ce que l’on a ensuite appelé le principe de causalité et le principe de raison suffisante. Le seul fragment authentique qui ait subsisté dit ceci : « rien ne se produit vainement, mais tout se produit à partir d’une raison et en vertu d’une nécessité ». Les premiers atomistes étaient déterministes. Ils situaient fermement la causalité au cœur de tous les processus naturels, mais ils le faisaient d’une façon rigide qui fait penser à ce que sera plus tard le déterminisme mécaniste de Laplace[13]. Cette rigidité des premiers atomistes fut plus tard corrigée par Epicure[14], qui avança l’idée que les atomes tombant dans le vide dévient légèrement, ce qui introduit un élément de l’ordre de l’accident dans le cadre de la nécessité.

Les atomistes dérivaient toutes choses d’un nombre infini de particules fondamentales, les « atomes » (en grec : « ce qui ne peut être divisé »). Ces atomes étaient semblables en qualité mais différents en quantité, variant seulement en taille, forme et poids, quoique leur petitesse les rendît invisibles. Pour l’essentiel, c’était correct. L’intégralité de l’univers physique, du charbon au diamant, du corps humain au parfum des roses, est composé d’atomes de différentes tailles et de différents poids, qui se combinent dans les molécules. La science d’aujourd’hui peut donner une expression quantitative de cette affirmation. Les atomistes grecs n’étaient pas en position de le faire parce que la limite inhérente fixée au développement technique par le mode de production esclavagiste empêchait la bonne utilisation des brillantes inventions de l’époque, à commencer par la machine à vapeur, restée principalement au stade de jouet et de curiosité. D’autant plus remarquable, dans ces conditions, est la façon qu’ils ont eue d’anticiper un des plus importants principes de la science du XXe siècle.

Le fameux physicien américain Richard P. Feynman[15], dans ses Lectures on Physics (I-3) souligne la place de la théorie atomiste dans la science d’aujourd’hui :

« Si, dans un cataclysme, toute notre connaissance scientifique devait être détruite, et qu’une seule phrase passe aux générations futures, quelle affirmation contiendrait le maximum d’information dans le minimum de mots ? Je pense que c’est l’hypothèse atomique (ou le fait atomique, ou tout autre nom que vous voudrez lui donner) que toutes les choses sont faites d’atomes – petites particules qui se déplacent en un mouvement perpétuel, s’attirent mutuellement à petite distance et se repoussent lorsqu’on veut les faire se pénétrer. Dans cette seule phrase vous verrez qu’il y a une énorme quantité d’informations sur le monde, si on lui applique simplement un petit peu d’imagination et de réflexion » (Feynman, op. cit, 1.2, p.3).

Ou encore :

« Tout est fait d’atomes. C’est l’hypothèse fondamentale. La plus importante hypothèse dans toute la biologie, par exemple, est que tout ce que font les animaux, les atomes le font. En d’autres termes, tout ce que font les choses vivantes s’explique du fait qu’elles sont composées d’atomes obéissant aux lois de la physique. Ceci ne fut pas connu dès le départ : il a fallu un certain nombre d’expériences et de théories pour suggérer cette hypothèse, mais maintenant elle est acceptée, et c’est la théorie la plus utile pour engendrer de nouvelles idées dans le domaine de la biologie.

« Si un morceau d’acier ou de sel, formé d’atomes voisins les uns des autres, peut avoir des propriétés aussi intéressantes [NDLR Dans les pages qui précèdent, Feynman vient d’expliquer en détail la structure de ces corps] ; si de l’eau – qui n’est rien d’autre que de petites gouttes et qui s’étend sur des kilomètres à la surface de la Terre – peut former des vagues et de l’écume, gronder en déferlant, tracer des dessins bizarres lorsqu’elle se répand sur le ciment ; si tout cela, toute la vie d’un cours d’eau, n’est qu’un empilement d’atomes, quelles possibilités encore plus grandes peuvent s’offrir à nous ? Si, au lieu de disposer les atomes dans une structure bien définie, répétée sans cesse, ou même former des amas de complexité pareille à l’odeur des violettes, nous fabriquons un arrangement qui ne se répète jamais avec différents types d’atomes disposés de différentes manières, continuellement changeantes et toujours nouvelles, alors de quelle façon plus merveilleuse encore cette chose-là pourrait-elle se comporter ? » (Feynman, op. cit., p.13).

La vision du monde des atomistes grecs était naturellement matérialiste, ce qui leur valut la haine des idéalistes et des religieux. Une campagne de calomnies particulièrement méprisable fut dirigée contre Epicure, dont les idées philosophiques ont été si déformées, au fil des siècles, qu’elles ont été tournées en leur exact contraire dans l’imagination populaire. Les Epicuriens étaient des athées convaincus. Il n’y a pas de place pour des dieux dans cette conception de l’univers[16]. Démocrite[17] trouvait la cause de la mutation et du changement dans la nature des atomes eux-mêmes : tombant dans le vide, ils se heurtent les uns aux autres, et s’associent ainsi de différentes façons, selon le principe de ressemblance.

Par le moyen d’une série sans fin de différentes combinaisons, on obtient les changements constants que l’on voit partout dans la nature, et qui sont à l’origine de la caducité des choses du monde. Il y a un nombre infini de mondes qui naissent et qui meurent. Ils ne sont pas créés par un dieu, mais surgissent et sont détruits par la nécessité, selon des lois naturelles. La connaissance de ces choses provient principalement de la perception des sens, mais cela ne nous donne qu’une compréhension « obscure » de la nature. Elle doit être complétée et transcendée par la « lumière » de la raison, qui mène à la connaissance de l’essence des choses, à savoir les atomes et le vide. Les éléments fondamentaux d’une vision du monde scientifique et matérialiste sont tous présents dans ces quelques lignes.

La philosophie de Démocrite fut menée plus loin et approfondie par Epicure. Comme son mentor, il récusait explicitement l’intervention des dieux dans les affaires du monde, se fondant sur l’éternité d’une matière perpétuellement en mouvement. Cependant, il rejetait le déterminisme mécaniste de Leucippe et de Démocrite, introduisant l’idée d’une « déviation » spontanée (intérieurement conditionnée) des atomes dans leur course, afin d’expliquer la possibilité de collisions entre des atomes se déplaçant à vitesse égale dans l’espace vide. C’était un pas en avant important, posant la relation dialectique entre la nécessité et le hasard – une des questions fondamentales sur lesquelles la physique moderne se casse toujours la tête, quoique la solution en fût trouvée il y a longtemps par Hegel.

La théorie de la connaissance d’Epicure est fondée entièrement sur l’acceptation des informations qui nous sont livrées par les sens. Les sens sont les « annonciateurs de la vérité », et il n’y a rien qui puisse réfuter les sens. Son idée, sur ce point, quoique partant d’une hypothèse correcte – à savoir qu’on interprète le monde à travers ses sens – effectue un pas en arrière par rapport à Démocrite, parce qu’elle est trop unilatérale. La perception sensible est indubitablement la base de la connaissance, mais il est nécessaire de savoir comment interpréter correctement les informations des sens. C’était ce qu’Héraclite voulait dire lorsqu’il disait que les yeux et les oreilles sont de mauvais témoins pour des hommes qui ne possèdent qu’une âme de barbare. L’approche étroitement empirique mène inévitablement à l’erreur. Ainsi, selon Cicéron, Démocrite pensait que le soleil était immensément grand, tandis qu’Epicure croyait que son diamètre était d’environ 60 centimètres. Sous d’autres rapports, en revanche, Epicure a fait des découvertes très étonnantes. Gassendi, qui peut être considéré comme le père de l’atomisme moderne, louait Epicure de ce que, par la seule voie du raisonnement, il avait montré le fait, démontré plus tard par expérience, que tous les corps, indépendamment de leur masse et de leur poids, ont la même vitesse de chute.

Lucrèce et la religion

Epicure et ses disciples déclarèrent la guerre à la religion, qui se nourrit de la peur et de l’ignorance des hommes. Le premier livre du grand poème philosophique de Lucrèce, De la Nature des choses, fait office de manifeste de matérialisme et athée :

« Alors qu’aux yeux de tous l’humanité traînait sur terre une vie abjecte, écrasée sous le poids d’une religion dont le visage, se montrant du haut des régions célestes, menaçait les mortels de son aspect horrible, le premier un Grec, un homme, osa lever ses yeux mortels contre elle, et contre elle se dresser. Loin de l’arrêter, les fables divines, la foudre, les grondements menaçants du ciel ne firent qu’exciter davantage l’ardeur de son courage, et son désir de forcer le premier les portes étroitement closes de la nature. Aussi l’effort vigoureux de son esprit a fini par triompher ; il s’est avancé loin au-delà des barrières enflammées de notre univers ; de l’esprit et de la pensée, il a parcouru le tout immense pour en revenir victorieux nous enseigner ce qui peut naître, ce qui ne le peut, enfin les lois qui délimitent le pouvoir de chaque chose suivant des bornes inébranlables. Ainsi, la religion est à son tour renversée et foulée aux pieds, et nous, la victoire nous élève jusqu’au ciel » (Lucrèce, De la Nature des choses, vers 62 à 79 apr. J.-C.), édition des Belles Lettres).

La philosophie matérialiste d’Epicure eut une grande influence sur le jeune Karl Marx, qui en fit à l’université le sujet de sa dissertation de doctorat. Marx considérait que le philosophe-poète romain Lucrèce était le seul, de tous les Anciens, à avoir compris la physique épicurienne et à en avoir produit l’exposé le plus profond.

Dans sa puissante langue poétique, Lucrèce défend l’indestructibilité de la matière, l’idée correcte que la matière ne peut être ni créée, ni détruite :

« Cette terreur et ces ténèbres de l’âme, il faut donc que les dissipent non les rayons du soleil ni les traits lumineux du jour, mais la vue de la nature et son explication. Le principe que nous poserons pour débuter, c’est que rien n’est jamais créé de rien par l’effet d’un pouvoir divin. Car si la crainte tient actuellement tous les mortels asservis, c’est qu’ils voient s’accomplir sur terre et dans le ciel maint phénomène dont ils ne peuvent aucunement apercevoir la cause, et qu’ils attribuent à la puissance divine. Aussi dès que nous aurons vu que rien ne peut être créé de rien, nous pourrons ensuite mieux découvrir l’objet de nos recherches, et voir de quels éléments chaque chose peut être créée et comment tout s’accomplit sans l’intervention des dieux » (ibid., vers 146-158).

La loi de la conservation de l’énergie, prouvée par Mayer, Joule, Helmholz et d’autres au milieu du XIXe siècle, montre que la quantité totale d’énergie ne saurait être ni créée ni détruite, mais qu’elle change d’une forme à une autre. Cela fournit une base inébranlable à la position matérialiste selon laquelle la matière ne peut être ni créée, ni détruite. Cette idée est brillamment exprimée par Lucrèce :

« En outre et réciproquement, la nature résout chaque corps en ses éléments, mais ne le détruit pas jusqu’à l’anéantissement. Car si un corps était sujet à périr totalement, toute chose pourrait soudain se dérober à nos yeux et cesser d’être : aucune force en effet ne serait nécessaire pour réaliser le divorce de ses parties et en défaire la trame. Mais en fait, comme les choses se composent d’éléments éternels, jusqu’au jour où survient une force capable de les réduire en éclats par son choc, ou de s’introduire par les vides qu’elles présentent pour les désagréger, jamais la nature ne nous en laisse voir la fin » (ibid., vers 215-224.).

La vision épicurienne du monde maintient que l’univers est infini et que la matière n’a pas de limite, ni à l’extérieur, ni à l’intérieur :

« Du reste, s’il n’y a pas de terme dans la petitesse, les corps les plus petits se composeront d’une infinité de parties, puisque chaque moitié de moitié aura toujours une moitié, et ceci à l’infini. Quelle différence y aura-t-il donc entre l’ensemble des choses et le plus petit élément ? Impossible d’en établir, car si infiniment étendu que soit l’ensemble de l’univers, pourtant les corps les plus petits seront, eux aussi, composés d’une infinité de parties » (ibid., vers 615-622.).

Et plus loin :

« L’univers existant n’est donc limité dans aucune de ses dimensions ; sinon il devrait avoir une extrémité. Or il est évident que rien ne peut avoir d’extrémité, s’il ne se trouve plus loin quelque chose qui le délimite, pour que nous apparaisse le point au-delà duquel notre regard cesse de le suivre. Et comme en dehors de l’ensemble des choses il faut bien avouer qu’il n’y a rien, cet univers n’a pas d’extrémité : il n’a donc ni limite ni mesure. Et il n’importe en quelle région de l’univers on se place, puisque toujours, quelque lieu que l’on occupe, on laisse le tout immense s’étendre également dans tous les sens » (ibid., vers 958-967.).

Si les scientifiques du XXe siècle avaient eu une conception philosophique aussi solide, ils nous auraient épargné les plus flagrantes erreurs de méthode, comme la recherche des « briques de la matière », ou encore la théorie du « Big Bang » (et son univers fini), celle de la « naissance du temps », celle – tout aussi absurde – de la « création continue de matière », et d’autres semblables. En ce qui concerne le temps, Démocrite déclarait qu’il n’avait pas d’origine, qu’il n’existe pas en soi, c’est-à-dire indépendamment du mouvement des choses ou de leur repos. C’est infiniment plus scientifique que les thèses de certains physiciens contemporains, qui parlent d’un « commencement du temps » il y a 20 milliards d’années !

Le matérialisme consistant d’Epicure lui valut les attaques les plus venimeuses de l’Eglise. L’Apôtre Paul le mentionne explicitement dans les Actes des Apôtres (XVII, 18). A l’époque de Dante, l’accusation d’épicurisme désignait quelqu’un qui niait l’Esprit Saint et l’immortalité de l’âme. De manière générale, Epicure a la réputation de s’être fait l’avocat d’une philosophie amorale et hédoniste, pour laquelle toute forme de gloutonnerie et de licence serait permise. Tout cela n’est qu’une pure et simple calomnie à l’encontre d’Epicure et de sa philosophie.

En matière de morale et d’éthique, la philosophie épicurienne est l’une des plus nobles expressions de l’esprit humain. Elle rejoint la fameuse devise de Spinoza : « Ni rire, ni pleurer, mais comprendre ». Epicure cherchait à libérer l’humanité de la peur en promouvant une compréhension claire de la nature et de la place de l’homme en son sein. Il se demandait quelle est la racine de la peur – et répondait que c’était la peur de la mort. Son but était d’éliminer cette peur en expliquant que la mort n’est rien pour moi au moment présent, puisque je suis vivant, et qu’elle ne sera rien pour moi dans l’avenir puisque, après la mort, je n’en pourrai rien savoir. Il enjoignait donc les hommes de mettre à l’écart la peur de la mort et de vivre pleinement la vie. Cette philosophie belle et humaine est frappée d’anathème par ceux qui souhaitent détourner les yeux des hommes et des femmes loin des problèmes du monde réel, au profit d’un prétendu monde d’après la mort, supposé récompenser ou punir chacun selon ce qu’il mérite.

L’accusation de grossièreté et d’hédonisme portée contre Epicure prend sa racine dans le ressentiment des apologistes chrétiens contre une philosophie joyeuse et tournée vers la vie – c’est-à-dire l’exact opposé de la leur. Ils ont cherché à enterrer leur ennemi sous un monceau de calomnies. En réalité, Epicure, comme Spinoza, identifiait le bien au plaisir, ou à l’absence de douleur. Il considérait les relations humaines du point de vue de l’utilité, culminant dans l’amitié. Dans une période de grande perturbation sociale et d’incertitude, il prêchait le retrait hors du monde et une vie de paisible méditation. Il recommandait aux hommes de réduire leurs besoins au minimum, loin du monde de la lutte, de la concurrence et de la guerre. Bien sûr, c’était là une idée utopique, mais elle n’a rien à voir avec l’horrible et méprisable caricature que les adversaires du matérialisme ont fait circuler. Epicure demeura fidèle à ses idéaux sur son lit de mort, d’où il écrivit :

« En vivant le jour bienheureux, qui est en même temps le dernier de ma vie, je t’écris ceci : les douleurs de vessie et d’entrailles que j’endure sont telles qu’elles ne peuvent être plus grandes ; mais elles sont contre-battues par la joie de l’âme au souvenir de nos raisonnements et de nos entretiens passés » (Epicure, Lettres et Maximes, PUF, p.92.).

L’ascension de l’idéalisme

Le terme de « dialectique » vient du grec dialektikè, du verbe dialegomai : « converser, discuter ». A l’origine, cela signifiait l’art de la discussion, un art dont les dialogues socratiques de Platon constituent la plus haute expression. Cela n’a rien d’un hasard ; cela découle de la nature même de la démocratie athénienne, qui accordait une place considérable à l’art oratoire et au débat dans les assemblées publiques. Ce contexte a donné naissance à une nouvelle sorte de personnages publics, professeurs et orateurs professionnels de toutes sortes, parmi lesquels des libres penseurs courageux et de profonds philosophes – mais aussi des démagogues sans scrupules.

Les mots « sophiste » et « sophistique » sonnent mal aux oreilles modernes, suggérant la malhonnêteté intellectuelle, le trucage et les mensonges masqués par d’habiles tours de phrase. C’est ainsi, en effet, qu’évolua la sophistique. Mais il n’en a pas toujours été ainsi. En un sens, les Sophistes peuvent être comparés aux philosophes français des Lumières au XVIIIe siècle. Ils étaient des rationalistes et des libres penseurs qui s’opposaient à tous les dogmes en vigueur, à l’orthodoxie. Leur maxime était de douter de tout. Toutes les choses et les idées existantes devaient être soumises à la critique la plus approfondie. Cela contenait assurément un noyau dialectique et révolutionnaire. « Dans ce champ nouvellement ouvert, les Sophistes folâtraient, jouissant avec une exubérance juvénile de l’exercice du pouvoir de la subjectivité, et détruisant, au moyen de la dialectique subjective, tout ce qui avait pu être objectivement établi » (Albert Schwegler, History of Philosophy, p.30.).

Les activités des Sophistes reflétaient la vie à Athènes durant la période de la Guerre du Péloponnèse entre Athènes et Sparte[18]. Ils étaient à la fois des érudits et des praticiens, les premiers à réclamer un salaire pour enseigner. Platon remarque dans la République que les doctrines des Sophistes ne font qu’exprimer les principes qui guident la pratique de la masse des hommes dans leurs relations civiles et sociales. La haine avec laquelle ils furent persécutés par les dirigeants politiques montre avec quelle jalousie ils les considéraient. Les Sophistes étaient attaqués pour affirmer que la morale et la vérité n’étaient que des concepts subjectifs, qui pouvaient être définis par n’importe qui au gré de ses préférences et de ses intérêts personnels. Mais ils ne faisaient que dire ce qui était déjà, en pratique, la norme établie. Nous voyons la même chose aujourd’hui : les politiciens professionnels n’aiment pas se voir rappeler le véritable « code moral » qui régit les coulisses du pouvoir !

« La vie publique était en train de devenir l’arène des passions et de l’égoïsme », écrit Schwegler. « Les luttes partisanes qui agitèrent Athènes durant la Guerre du Péloponnèse avaient émoussé et étouffé le sentiment moral ; chacun s’accoutumait à placer son intérêt personnel au-dessus de celui de l’Etat et du bien commun, et à chercher dans sa volonté personnelle et son propre avantage la norme de son action et le principe de son orientation. L’axiome de Protagoras, selon lequel “l’homme est la mesure de toutes choses”, n’était déjà que trop réellement suivi en pratique, tandis que l’influence de la rhétorique sur les assemblées publiques et les décisions, la corruption des masses et de leurs chefs, les points faibles que révélaient aux plus rusés la cupidité, la vanité, et l’esprit partisan, n’offraient que trop d’occasions pour sa mise en œuvre.

« Ce qui était établi, et se réduisait à cela, avait perdu son autorité, la loi apparaissait comme une contrainte arbitraire, la morale comme le résultat d’un dressage politique calculé, la foi dans les dieux comme une invention humaine pour inhiber la libre activité, la piété comme un code d’origine humaine que n’importe qui a le droit de changer par le moyen de l’art de la persuasion. Cette réduction de la nécessité et de l’universalité de la nature et de la raison à la contingence d’une désignation purement humaine, constitue principalement le point par lequel les Sophistes sont en phase avec le degré de conscience général des classes cultivées de l’époque ; et il est impossible de décider ce qui était dû ici à la théorie ou à la pratique, c’est-à-dire savoir si les Sophistes fondaient la vie pratique sur une formule théorique, ou bien plutôt si la corruption sociale était la conséquence de l’influence destructrice que les Sophistes exerçaient sur le cercle entier des opinions de leurs contemporains » (Albert Schwegler, op. cit., p.31.).

Les troubles de l’époque, son instabilité permanente, ses guerres et ses destructions trouvèrent leur reflet dans l’esprit sans repos de la contradiction dialectique. Le mouvement déconcertant de la pensée, qui bouleversait les idées en place, était à l’image des conditions effectives d’existence de la Grèce à l’époque de la Guerre du Péloponnèse. De la même façon, la nécessité de gagner l’assemblée ou le tribunal par une argumentation intelligente fournissait un matériel de base pour l’ascension d’une génération d’orateurs professionnels et de dialecticiens. Mais ça ne veut pas dire que le contenu initial de la Sophistique a été déterminé par des considérations d’intérêt personnel ou de gain, pas plus que ne l’a été, par exemple, le Calvinisme. Mais étant données les circonstances sociales qui prévalaient, le développement ultérieur de la Sophistique était d’avance déterminé.

La première génération de Sophistes consistait en d’authentiques philosophes, ayant souvent partie liée avec la démocratie et avec une conception matérialiste de la nature. Ils étaient des rationalistes et des encyclopédistes, exactement comme leurs équivalents français des décennies qui ont précédé 1789. Et comme ces derniers, ils étaient intelligents, spirituels, et capables de traiter les différents aspects d’un problème. Protagoras fut célèbre comme professeur de morale, Gorgias comme rhéteur et politicien, Prodicos comme grammairien et étymologiste, Hippias comme polymathe[19]. On les trouvait dans toutes les professions et tous les domaines de la connaissance. Mais, progressivement, le mouvement commença à dégénérer. Le « sage » itinérant en recherche d’un bon salaire et d’un riche mécène devint sujet de mépris et de moquerie.

Le trait commun de toutes les écoles de pensée précédemment examinées était leur objectivité. Elles partaient du principe que la validité de nos idées dépend du degré de leur correspondance à la réalité objective, au monde extérieur. Les Sophistes rompirent avec ce principe ; ils se placèrent sur le terrain du subjectivisme philosophique. C’est très bien résumé par la célèbre phrase de Protagoras : « l’homme est la mesure de toutes choses ; pour celles qui sont, mesure de leur être ; pour celles qui ne sont point, mesure de leur non-être » (Platon, Théétète, 152a, Les Belles Lettres.).

Il y a controverse au sujet du sens exact de cette phrase, qui peut aussi être présentée sous une forme impliquant que Protagoras était un matérialiste. Cette opinion correspond à une remarque de Sextus Empiricus, selon laquelle Protagoras avait dit que « les raisons de tous les phénomènes sont assujetties à la matière ». Mais il ne fait aucun doute que la tendance générale de la Sophistique tendait vers un subjectivisme extrême. En conséquence de leurs attaques cinglantes contre les croyances et les préjugés établis, ils étaient considérés comme subversifs dans les cercles conservateurs. Protagoras lui-même fut banni d’Athènes pour athéisme, et son livre Sur les dieux fut brûlé.

La conviction religieuse et sa contrepartie philosophique, le dogmatisme, ne sont pas la culture. Aucun progrès réel n’est possible en suivant ce chemin. Même Héraclite, en dépit de sa grande sagesse, n’était pas exempt d’une mentalité dogmatique, étroite, comme on le voit au ton de ses discours. Mais la Sophistique, du moins dans sa première période, a joué un rôle positif en faisant éclater les vieux dogmes universels en leurs parties composantes et en opposant chacune de ses parties aux autres. Il y avait à cela un côté négatif en ce que les éléments isolés étaient susceptibles d’être tordus et sortis du contexte d’une façon typiquement « sophiste ». Cependant, comme l’écrivait Hegel, « un homme cultivé sait dire quelque chose de tout objet, découvrir divers points de vue sous lesquels l’envisager » (Hegel, op. cit., tome 2, p.245). De fait, Hegel pensait que les arguments de Protagoras, dans le dialogue de Platon du même nom, étaient supérieurs à ceux de Socrate.

Cette sorte d’esprit est entièrement étrangère à la tradition et à la mentalité anglo-saxonnes, qui la considèrent avec une suspicion mal dissimulée, et même avec dégoût. Néanmoins, comme l’observe Hegel avec pénétration, la Sophistique marque le début de la culture au sens moderne du mot. Parce que la culture présuppose une considération rationnelle des choses et un choix. Hegel écrivait :

« C’est ce qui frappe dans un homme ou dans un peuple cultivé – l’art de bien parler[20]. C’est ainsi que les Français parlent bien ; nous appelons cela du bavardage. On apprend le français pour bien parler français – mais cela signifie acquérir la culture française. Pour l’homme inculte, il est gênant de fréquenter des hommes qui savent facilement prendre et exprimer tous les points de vue. Mais cela ne tient pas à la simple élocution, il y faut encore la culture. On peut posséder une langue tout à fait dans les règles ; mais si l’on n’a pas la culture, on n’en parle pas bien pour autant. Il faut encore la culture qui consiste à avoir présents, à évoquer facilement les divers points de vue, et qui comporte une richesse de catégories sous lesquelles un objet doit être considéré. L’habileté que devaient procurer les Sophistes consistait à disposer avec aisance une foule de points de vue pour considérer aussitôt l’objet par rapport à eux » (Hegel, ibid., p.247.).

En dépit de la mauvaise réputation de la Sophistique, aujourd’hui, elle est la vraie origine de la politique, du droit et de la diplomatie modernes et professionnels. Nous observons avec une régularité fastidieuse comment les politiciens bourgeois sont préparés à défendre, avec une conviction apparemment totale, aujourd’hui telle position, demain précisément l’inverse, alléguant dans les deux cas les arguments moraux et pratiques les plus impressionnants. La même procédure peut s’observer tous les jours dans les Cours de Justice. Et pourquoi ennuyer le lecteur avec une liste d’exemples de la même technique consommée de tromperie, de mensonge et de manœuvre pratiquée par le corps diplomatique de tous les gouvernements du monde ? Ces gens ont tous les défauts des Sophistes, sans avoir aucune de leurs qualités !

Il est vrai que les Sophistes gagnaient leur vie grâce à leur esprit agile et leur capacité d’argumenter pour ou contre à peu près n’importe quoi, comme un avocat plaide – pour ou contre – sans considération des droits et des torts intrinsèques des justiciables (le verbe grec sophiszesthai signifiait « faire une carrière grâce à son intelligence »). Ils étaient le prototype de l’avocat rusé et du politicien professionnel. Mais ils étaient bien plus que cela. Même dans les activités les plus moralement discutables des Sophistes, un principe de philosophie réel était mobilisé.

Comme Hegel le remarque avec esprit :

« Dans l’action la plus mauvaise, il y a un point de vue qui est en soi essentiel ; si on le met en relief, on excuse et on défend l’action. (…) Point n’est besoin d’avoir poussé très loin sa culture pour avoir de bonnes raisons pour la pire des choses ; ce qui est arrivé de mal dans le monde depuis Adam a été justifié par de bonnes raisons » (ibid. p.257.).

L’idée de base qui sous-tend la dialectique sophistique est que la vérité comporte de nombreux aspects. C’est là une vérité extrêmement importante, et fondamentale pour la méthode dialectique en général. La différence réside dans l’usage qui en est fait. La dialectique scientifique, objective, s’efforce de saisir chaque phénomène de tous les côtés. La dialectique subjective, la dialectique de la Sophistique, prend un aspect ou un autre de la totalité, et l’oppose au reste. De cette manière, il est possible de réfuter le tout en insistant sur une partie. C’est la méthode du charlatan judiciaire, de l’éclectique – et aussi, sous une forme plus grossière, du « sens commun », qui formule des hypothèses arbitraires sur la base de faits particuliers.

Les Sophistes essayèrent d’utiliser les arguments de Zénon et d’Héraclite pour justifier leurs vues, mais ils le firent d’une manière négative et unilatérale. Par exemple, Héraclite avait dit qu’il était impossible d’entrer deux fois dans le même fleuve. Un de ses disciples est allé plus loin, affirmant qu’on ne pouvait même pas y entrer une seule fois ! Or cette idée est fausse. L’idée d’Héraclite était que chaque chose est et n’est pas, parce que tout est dans un flux, change constamment. La seconde idée, en revanche, prend simplement une seule moitié de l’équation – que rien n’est. Ce n’est pas du tout ce qu’Héraclite voulait dire. Le monde objectif existe avec certitude, mais il est dans un processus permanent de mouvement, de développement et de changement, dans lequel rien ne demeure comme il était auparavant.

Les Sophistes étaient des sceptiques. Protagoras écrivait : « Touchant les dieux, je ne suis pas en mesure de savoir ni s’ils existent, ni s’ils n’existent pas, pas plus que ce qu’ils sont quant à leur aspect. Trop de choses nous empêchent de le savoir : leur invisibilité et la brièveté de la vie humaine ». Cette affirmation lui valut d’être banni d’Athènes.

La différence fondamentale avec la philosophie précédente est le caractère subjectif du point de vue sophistique. « L’homme est la mesure de toutes choses » : cette déclaration peut être prise de deux façons, pratique et théorique. Au premier sens, elle peut être prise comme une défense de l’égotisme, de l’intérêt personnel, etc. Au second sens, elle représente une théorie de la connaissance (épistémologie) qui est subjectiviste. L’homme s’oppose au monde objectif et, au moins dans son imagination, le soumet à lui-même. Sa propre raison décide de ce que sont les choses. L’essentiel, dès lors, n’est pas ce qui est, mais comment je le vois. C’est la base de toutes les formes d’idéalisme subjectif, de Protagoras à l’évêque Berkeley, de Kant à Werner Heisenberg[21].

Fondamentalement, l’idéalisme subjectif affirme que le monde est inconnaissable. Nous ne pouvons avoir aucune saisie réelle de la vérité, mais seulement des opinions, fondées sur des critères subjectifs. « La vérité ? », demandait ironiquement Ponce-Pilate[22], « qu’est-ce que la vérité ? ». C’est là le langage du politicien cynique et du bureaucrate, qui cache son intérêt personnel derrière un mince vernis de sophistique « cultivée ». Philosophiquement parlant, cependant, c’est une expression de l’idéalisme subjectif, qui refuse la possibilité d’une connaissance réelle du monde extérieur. Ce point de vue était clairement exprimé par l’un des plus fameux Sophistes, Gorgias de Léontium (né vers 480 av. J.-C. et mort vers 375 av. J.-C.), qui a écrit un livre au titre provocateur : Du non-être, ou de la nature[23]. Le titre dit déjà tout. Gorgias se fondait sur trois propositions : a) rien n’est réel ; b) si une chose était réelle, elle ne pourrait être connue, et c) si elle pouvait être connue, elle ne pourrait être exprimée.

De semblables opinions semblent absurdes. Elles ont néanmoins périodiquement refait surface dans l’histoire de la philosophie, sous différentes formes, y compris de nos jours lorsque des savants respectés affirment que les hommes ne peuvent pas comprendre le monde quantique des particules subatomiques, et que les photons et les électrons ne se matérialisent en un certain point que quand ils sont observés par quelqu’un. Autrement dit, l’observateur crée son résultat par l’acte subjectif de l’observation. Ici, encore une fois, nous quittons le monde de l’objectivité et retournons, via l’idéalisme subjectif, au royaume du mysticisme religieux.

Les savants d’aujourd’hui qui défendent de telles opinions ont beaucoup moins d’excuses que les Sophistes, qui étaient les fils de leur temps. Les premiers essais pour trouver une explication rationnelle aux processus de la nature ont atteint un stade où ils ne pouvaient prolonger leur développement par la seule pensée. Les penseurs de cette période arrivèrent à une série de brillantes généralisations sur la nature de l’univers. Mais pour les tester et les développer, il était nécessaire de les examiner en détail, de les analyser selon leurs composantes, une par une. Ce travail fut commencé par les Sophistes, et plus tard mis sur une base plus rigoureuse par Aristote. La période héroïque des grandes généralisations céda progressivement la place à la lente et pénible accumulation des faits, de l’expérience et de l’observation. C’est seulement comme cela que la vérité ou l’erreur des différentes hypothèses pouvait être démontrée. Mais avant de parvenir à ce stade, nous en arrivons au point le plus élevé de l’idéalisme philosophique classique.

Socrate et Platon

En subordonnant le monde objectif à la subjectivité, les Sophistes l’avaient privé de toute loi et de toute nécessité propres. La seule source d’ordre, de rationalité et de causalité était le sujet percevant. Tout était déclaré relatif. Par exemple, ils pensaient que la morale et le comportement social étaient déterminés par l’utilité (une conception similaire est proposée par le Pragmatisme, une philosophie qui connut un grand succès aux Etats-Unis, et qui convient tout à fait à la nécessité de rendre la morale compatible avec l’éthique de la jungle de la « libre entreprise »). Thrasymaque de Chalcédoine, à la fin du Ve siècle avant notre ère, déclarait ouvertement que « la justice n’est rien d’autre que l’intérêt du plus fort »[24].

C’était alors une autre période[25] de guerres, de révolutions et de contre-révolutions. En 411 av. J.-C., après cent ans de démocratie esclavagiste, il y eut une révolution à Athènes, suivie d’une contre-révolution deux ans plus tard. Il s’ensuivit une guerre désastreuse contre Sparte, qui imposa la dictature des « Trente tyrans », sous laquelle de nombreuses atrocités furent commises par le pouvoir aristocratique en place. Mais vers 399 av. J.-C., les Trente avaient été détrônés – et Socrate, qui avait eu la malchance de compter parmi eux plusieurs de ses élèves et amis, fut mis en procès et condamné à mort.

Socrate (né vers 469 av. J.-C. et mort en 399 av. J.-C.) était considéré par ses contemporains comme un Sophiste, quoiqu’il n’eût pas enseigné pour de l’argent. Bien qu’il n’eût rien écrit – ses idées nous sont parvenues à travers les écrits de Platon et d’Aristote – il eut une immense influence sur le développement de la philosophie. Ses origines étaient humbles ; il était le fils d’un tailleur de pierre et d’une sage-femme. Le moteur de sa vie était un désir brûlant de parvenir à la vérité, de déchirer tous les faux-semblants et tous les sophismes par un processus implacable de questionnement.

La méthode était toujours la même : partant d’une idée ou d’une opinion particulière, provenant ordinairement de l’expérience concrète et des problèmes de la vie de la personne en cause, il mettait en lumière, pas à pas, selon un rigoureux processus d’argumentation, les contradictions internes contenues dans la proposition de départ. Il montrait ses limites et portait la discussion à un niveau supérieur, impliquant une proposition entièrement différente. C’est la dialectique de la discussion dans sa forme classique. Un argument initial (thèse) est avancé. Il y est répondu par un argument contraire (antithèse). Finalement, après examen attentif, en disséquant la question pour révéler ses contradictions internes, on arrive à la conclusion en passant à un niveau supérieur (synthèse). Cela peut vouloir dire – ou non – que les deux parties trouvent un accord. Mais au cœur du processus de développement de la discussion elle-même, la compréhension des deux parties s’approfondit, et la discussion s’élève d’un niveau inférieur à un niveau supérieur.

Le même processus dialectique de développement de la pensée à travers la contradiction peut être observé dans l’histoire de la science et de la philosophie. Il fut clairement exprimé par Hegel dans la Préface de son ouvrage pionnier, la Phénoménologie de l’Esprit :

« Le bourgeon disparait dans l’éclosion de la floraison, et l’on pourrait dire qu’il est réfuté par celle-ci, de la même façon que le fruit dénonce la floraison comme fausse existence de la plante, et vient s’installer, au titre de la vérité de celle-ci, à la place de la fleur. Ces formes ne font pas que se distinguer les unes des autres : elles se refoulent aussi comme mutuellement incompatibles. Mais, dans le même temps, leur nature fluide en fait aussi des moments de l’unité organique au sein de laquelle non seulement elles ne s’affrontent pas, mais où l’une est aussi nécessaire que l’autre, et c’est cette même nécessité qui constitue seulement alors la vie du tout » (Hegel, Préface de la Phénoménologie de l’esprit, GF, pp.35-37.).

Il est vrai qu’on ne trouve pas, dans les dialogues socratiques, une exposition élaborée de la dialectique. Mais en revanche, on y trouve de nombreux exemples importants de la méthode dialectique en action. La célèbre ironie de Socrate, par exemple, n’est pas seulement une astuce formelle ; c’est aussi une expression de la dialectique elle-même. Socrate souhaitait rendre les autres personnes conscientes des contradictions sous-jacentes à leurs propres idées, croyances et préjugés. De chaque proposition déterminée, il déduisait directement l’exact opposé de ce que la proposition posait. Au lieu d’attaquer simplement les idées de ses opposants, il les mettait dans une situation dans laquelle eux-mêmes tiraient la conclusion opposée à ce qu’ils affirmaient. Telle est précisément la base de l’ironie, pas seulement en l’occurrence, mais en général. La dialectique de la discussion est un art qui a été parachevé par Socrate. Lui-même compare cet art à celui de l’accoucheuse, qu’il prétend plaisamment avoir appris de sa propre mère. Pour citer Hegel, c’est « aider à mettre au monde les pensées qui sont déjà contenues dans la conscience même de chacun, – art de mettre en lumière dans la conscience concrète non réfléchie elle-même, l’universalité du concret, ou dans ce qui est posé universellement, son contraire » (Hegel, Leçons d’histoire de la philosophie, op. cit., p.291.).

Exactement de la même manière, la tâche des marxistes n’est pas d’introduire dans la classe ouvrière une conscience socialiste « du dehors », comme certains l’ont imaginé, mais de procéder à partir de l’état de conscience existant de la classe, et montrer concrètement, pas à pas, comment les problèmes auxquels les travailleurs font face peuvent seulement être résolus par une transformation radicale de la société. Il n’est pas question de prêcher du dehors ; il faut rendre consciente l’aspiration inconsciente des travailleurs à changer la société. La différence est que ce processus ne porte pas ses fruits exclusivement à travers des débats, mais aussi et surtout via l’activité pratique, la lutte et l’expérience de la classe elle-même. Le problème, néanmoins, reste essentiellement le même : il s’agit de détruire les préjugés existants et d’amener les gens à voir les contradictions présentes, non seulement dans leur tête mais dans le monde dans lequel ils vivent – les amener à voir les choses comme elles sont réellement, et non comme ils les imaginent.

Socrate avait l’habitude de partir des faits les plus évidents et les plus triviaux qui nous sont livrés par nos sens. Ensuite il comparait ces faits avec d’autres, procédant d’un détail au suivant, et chemin faisant il éliminait graduellement tous les aspects accidentels et secondaires jusqu’à ce que, finalement, on soit mis en présence de l’essence de la question. C’est la méthode de l’induction, procédant du particulier à l’universel, une méthode très importante pour le développement de la science. Aristote crédite explicitement Socrate de l’invention (ou, au moins, du perfectionnement) de la méthode inductive et des définitions logiques qui lui sont étroitement liées.

La recherche du général caché dans le particulier est un des plus importants aspects du développement de la pensée en général. Partant de la perception sensible élémentaire qui enregistre les faits et les circonstances individuels, l’esprit humain commence lentement et douloureusement à abstraire ces données particulières, en laissant de côté l’inessentiel, jusqu’à finalement arriver à une série de généralisations plus ou moins abstraites. Quoique ces « universaux » n’aient aucune existence séparée des choses particulières qui les contiennent, ils représentent néanmoins l’être essentiel des choses, exprimant une vérité bien plus grande et profonde que le particulier. Le progrès de la pensée humaine est étroitement lié à sa capacité de généraliser sur la base de l’expérience, et d’arriver à des idées abstraites qui correspondent à la nature de la réalité.

Dans son autobiographie, Ma vie, Trotsky effleure cette question :

« Dans la suite, le sentiment de la supériorité du général sur le particulier entra comme partie indissoluble dans mes écrits et dans ma politique. L’empirisme borné, une attitude simplement rampante devant le fait, parfois devant un fait seulement imaginaire, souvent devant un fait mal compris, me furent odieux. Au-dessus des faits, je cherchais des lois. Cela me conduisit, bien entendu, plus d’une fois à des généralisations hâtives, surtout en mes jeunes années, lorsque me manquaient une suffisante connaissance des livres et l’expérience de la vie. Mais dans tous les domaines sans exception, je ne me sentais capable de me mouvoir et d’agir qu’à condition de posséder un accès aux généralisations ».

L’objectif de Socrate était de procéder du particulier au général par le moyen d’une argumentation logique, afin d’arriver à l’universel. Pour lui, il n’était plus question de parvenir aux lois les plus générales de la nature, comme c’était le cas avec les philosophes grecs précédents ; il était plutôt question de s’examiner soi-même, d’interroger sa propre nature, sa pensée et ses actes. La philosophie de Socrate n’est pas une philosophie de la nature, mais une philosophie de la société, surtout de l’éthique et de la moralité. Son sujet favori était : « qu’est-ce que le Bien? ». En réalité, il n’est possible de répondre à cette question que concrètement, en rapport avec le développement historique de la société, puisqu’il n’existe pas de morale supra-historique. On peut le voir concrètement dans le cas de la Grèce antique, où la langue elle-même trahit la relativité historique de la morale. Le mot grec pour vertu est « arètè » ; or comme son équivalent latin « virtus » (d’où vient le français « vertu »), il signifiait originellement quelque chose comme la virilité guerrière. J.D. Bernal souligne qu’« il fallut beaucoup de temps pour que cette notion s’adoucisse en idéal de citoyenneté – et plus encore en humilité chrétienne » (Science in History, p.135).

Néanmoins, ce qui importe le plus n’est pas le thème de ces dialogues, mais leur méthode. Elle marque réellement le début de la logique, qui signifiait originellement le maniement des mots (du grec logos, la parole). Ainsi, à l’origine, logique et dialectique étaient confondues ; il s’agissait d’une technique pour parvenir à la vérité. Cette méthode impliquait de décomposer les concepts en leurs parties constituantes, à révéler leurs contradictions internes pour les reconstituer ensuite. C’était un processus dynamique, avec même une certaine composante de drame et de surprise : par exemple, l’idée que le mouvement implique le fait d’être et de ne pas être à la même place au même moment. La dialectique défie constamment ce qui, à première vue, paraît ne pas devoir être interrogé. Elle montre les limites de la pensée vulgaire, du « sens commun » et de l’attachement superficiel aux « faits » – lesquels sont souvent imaginaires ou mal interprétés, comme le soulignait Trotsky.

La tâche d’aller au-delà du particulier, de faire éclater l’information fournie par nos yeux et nos oreilles, pour arriver à des généralisations abstraites, gît à la racine du développement et de la croissance de la pensée humaine, non seulement en un sens historique, mais dans l’évolution de chaque individu dans sa lutte pour passer de l’enfance à la maturité consciente. Dans les écrits de Platon (427-347 av. J.-C.), la recherche du général, de l’« universel », devient le problème central de la philosophie, à l’exclusion de tout autre ; on pourrait presque parler d’obsession. Dans ces œuvres, on trouve de profondes pensées, un style brillant et des exemples lumineux de la dialectique de la discussion – mais aussi un idéalisme mystifiant tel qu’il n’en avait jamais été produit par l’esprit humain.

Pour Platon, les concepts universels de la pensée, par exemple l’idée d’un cercle, revêtaient une existence indépendante, distincte et séparée des objets circulaires particuliers. D’un point de vue matérialiste, comme on l’a vu, l’idée d’un cercle est originellement dérivée de l’observation des objets circulaires sur une longue période de temps. Il n’en est pas ainsi, dit Platon. Si l’on considère n’importe quel exemple d’objet rond, par exemple l’assiette sur cette table, on verra qu’elle est imparfaite. Elle est seulement une pauvre copie du cercle parfait qui existait avant que le monde ne commence. Pour toute une classe d’intellectuels prospères, habitués à ne travailler que sur des pensées et des mots, il était logique que ces idées puissent leur apparaître comme dotées d’une vie et d’un pouvoir propres.

J.D. Bernal explique :