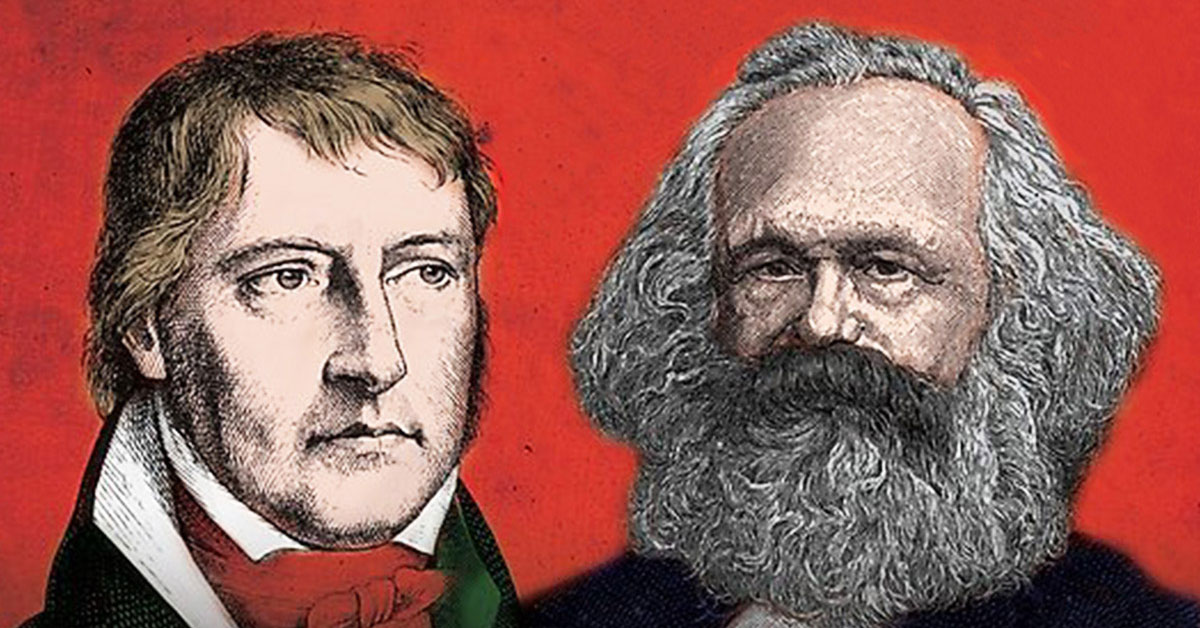

Chapitre 11 - De Hegel à Marx

L’hégélianisme dans une impasse

Avec Hegel, nous atteignons l’apogée de l’histoire des systèmes philosophiques. Le développement de chaque partie du système hégélien est tellement complet qu’il semble difficile d’y ajouter quoi que ce soit. Il ne reste plus qu’à faire tourner un nombre infini de variations sur les mêmes thèmes, comme dans l’univers complexe de J. S. Bach.

Et pourtant, à l’heure de son plus grand triomphe, le système hégélien s’engagea dans une phase de déclin et de décomposition irréversibles. Cette crise s’explique simplement : les problèmes que Hegel avait soulevés – sous une forme extraordinairement exhaustive – ne pouvaient pas être résolus dans les limites d’une philosophie idéaliste. C’est la faiblesse inhérente à sa méthode idéaliste : elle ne part pas de la pensée humaine réelle, concrète, sensible, mais d’une abstraction que Hegel appelle la « conscience de soi ». Dans sa Phénoménologie de l’esprit, Hegel part d’un stade élémentaire, embryonnaire, de la conscience, et passe par de multiples étapes qui, dans leur ensemble, embrassent toute l’histoire de la pensée humaine, de la religion à la science, en passant par l’histoire de la philosophie.

La méthode dialectique de Hegel marquait un énorme progrès ; elle a produit un grand nombre d’idées profondes et des éclairs de génie. Par endroits (notamment dans La philosophie de l’histoire), Hegel se rapproche du matérialisme. Mais comme son point de départ est idéaliste, le monde réel y est présenté sous une forme indirecte et déformée. C’est pourquoi, en fin de compte, malgré sa profondeur incontestable et toutes ses intuitions brillantes, la philosophie hégélienne s’est enfoncée dans une impasse.

L’Idée absolue est à la fois le point de départ et l’aboutissement de la Science de la logique. Le problème, ici, est que Hegel a renversé la relation réelle entre le sujet et l’objet. Certes, sa méthode est objective en ce sens qu’elle établit clairement la relation entre, d’un côté, les choses et les processus réels – et, de l’autre, leur reflet dans la conscience. Mais selon Hegel, c’est la pensée qui s’aliène d’elle-même, pénètre le monde matériel, s’y développe et s’y déploie, pour revenir à elle-même au terme d’un long parcours, sous la forme de l’Idée absolue : un universel qui s’est enrichi de toute la richesse du particulier.

Pour Hegel, l’Idée absolue est la pensée ayant pris pleinement conscience d’elle-même. La réalité n’est que de la pensée aliénée, de sorte que tout l’édifice hégélien n’est que l’écho fantomatique de la réalité. Or c’est précisément l’inverse qui est vrai. La pensée est de la matière qui a pris conscience d’elle-même. Nous ne pensons pas seulement avec notre esprit mais avec tous nos sens, et, en fait, avec tout notre corps. Ce qui relie l’homme au monde extérieur (la nature), ce n’est pas la pensée abstraite des individus, mais l’activité sensorielle et collective des hommes – le travail social, qui transforme la nature et, ce faisant, transforme l’humanité elle-même.

L’hégélianisme après Hegel

Certains philosophes ont tenté de poursuivre l’œuvre de Hegel sans la remettre en cause, et donc en restant dans le cadre de la philosophie traditionnelle. La droite hégélienne était représentée par des hommes tels que Karl Friedrich Göschel, Johann Philipp Gabler, Johann Karl Friedrich Rosenkranz et Johann Eduard Erdmann. Ils se basaient sur le côté le plus faible et le plus conservateur de Hegel.

Selon eux, la dialectique hégélienne avait été menée à son terme ; il ne restait plus qu’à répéter mécaniquement de vieilles phrases, qui pouvaient être plaquées de l’extérieur sur n’importe quel contenu. Ceci eut pour effet de discréditer la dialectique, qui a commencé à être considérée comme un simple exercice de ruse verbale et de sophistique. Ces disciples auto-proclamés de Hegel possédaient tous les défauts du maître, mais aucune de ses qualités. En conséquence, leurs écrits sont très inférieurs à l’œuvre de Hegel, et sont tombés dans un oubli bien mérité.

L’hégélianisme comme instrument de la réaction

Pour les hégéliens de droite, l’Etat autocratique prussien représentait le point culminant de tout le développement social. Ce faisant, ils semblaient suivre leur maître ; mais en réalité, ils ne reprenaient qu’un côté de la pensée de Hegel, son côté le plus faible et le moins intéressant. A la fin de sa vie tout au moins, Hegel – dont les idées philosophiques étaient à la fois mystiques et idéalistes – était politiquement conservateur, et avait tendance à soutenir l’Etat absolutiste prussien. Oui, tout cela est exact et bien connu. Mais cela n’épuise pas le sujet et ne rend pas justice au caractère essentiel, dialectique, de la pensée de Hegel.

En fait, les autorités allemandes ont rapidement compris les implications subversives et révolutionnaires de la dialectique hégélienne. Conscient du danger qu’elle représentait, l’establishment philosophique allemand s’est efforcé de prendre ses distances avec Hegel, et a préféré soutenir le mouvement de « retour à Kant ». Dans d’autres pays, à l’inverse, le côté conservateur de l’hégélianisme lui a valu d’être accueilli avec enthousiasme. Ce fut notamment le cas en Grande-Bretagne, où les éléments mystiques et idéalistes de Hegel ont été considérés comme un bon antidote au matérialisme.

L’hégélianisme dans le monde anglo-saxon

A cette époque, la religion menait un combat d’arrière-garde contre les progrès de la science, et en particulier contre les idées évolutionnistes de Charles Darwin, qui menaçaient directement l’idée de création, et donc de l’existence de Dieu, le Créateur suprême. C’est précisément la peur du matérialisme – avec ses connotations subversives et révolutionnaires – qui explique la popularité de l’hégélianisme dans les universités britanniques au cours des dernières décennies du XIXe siècle.

L’establishment académique britannique cherchait une arme philosophique pour terrasser le monstre du matérialisme, et il l’a trouvée dans l’idéalisme hégélien. Comme le souligne John Passmore : « En Allemagne, l’hégélianisme avait complètement échoué à arrêter les progrès du matérialisme ; il n’en reste pas moins qu’il a été introduit en Grande-Bretagne dans ce but précis. » De même, aux Etats-Unis, les hégéliens de Saint-Louis pensaient avoir trouvé dans sa philosophie « une épée avec laquelle frapper le monstre à trois têtes de l’anarchie en politique, du traditionalisme en religion et du naturalisme en science »[1].

On assistait donc au spectacle étonnant de l’importation de la philosophie allemande (ou plus exactement, d’une caricature de philosophie allemande) dans les universités britanniques, cependant que la « théorie de la connaissance » – cet élément central de l’empirisme anglais – s’exportait en Allemagne, où elle était accueillie avec un même enthousiasme. Pendant un certain temps, les rôles traditionnels ont donc été inversés, sans le moindre résultat positif dans les deux cas. L’ouvrage de J. H. Stirling, The Secret of Hegel (1865), est typique de l’école britannique de l’hégélianisme vulgarisé. Sa lecture a inspiré la remarque suivante : « Si Hegel avait un secret, Stirling l’a bien gardé ! ».

Lorsque le grand homme était encore en vie, il n’avait reçu que peu d’attention de la part de l’establishment philosophique britannique, dont l’obsession empiriste nourrissait une méfiance profonde à l’égard de la pensée abstraite et des grandes généralisations théoriques. C’était – et cela demeure – la faiblesse centrale de toute la philosophie anglo-saxonne.

La dissolution de l’école hégélienne

En Allemagne, la décadence interne de l’école hégélienne a conduit à sa fragmentation en un certain nombre de sectes rivales. Après la mort de Hegel, en 1831, sa philosophie se désintégra, victime de ses propres contradictions internes. Mais la décadence de l’hégélianisme ne pouvait pas manquer de provoquer une réaction. L’école hégélienne se divisa en deux tendances : une aile droite et une aile gauche. Le marxisme fut l’une des expressions de ce processus, et il s’éloigna de la philosophie au sens traditionnel du terme.

C’est à Marx et Engels qu’il revient d’avoir sauvé de l’oubli le noyau sain de la pensée de Hegel – et de l’avoir restauré sous la forme du matérialisme dialectique et historique. Les premiers écrits des fondateurs du socialisme scientifique affichent clairement leurs origines hégéliennes. Le véritable règlement de comptes avec Hegel commence avec La Sainte Famille, puis L’Idéologie allemande et, surtout, les célèbres Thèses sur Feuerbach. Mais le marxisme n’a pas surgi, armé de pied en cap, comme Athéna de la tête de Zeus. Marx et Engels ont dû passer, d’abord, par l’école préparatoire de la gauche hégélienne.

La gauche hégélienne

Nous l’avons dit : la droite hégélienne n’a pas produit une seule figure digne d’être étudiée. Bien plus intéressante était l’aile gauche qui s’est cristallisée autour d’un groupe de libres penseurs allemands radicaux. Opposés aux réactionnaires conservateurs et connus sous les noms de « jeunes hégéliens » (Junghegelianer), d’« hégéliens de gauche » (Linkshegelianer) ou encore de « gauche hégélienne » (die Hegelsche Linke), ces jeunes hommes courageux ont tenté de tirer des conclusions radicales de la philosophie de Hegel.

Ce n’était pas un hasard. Les jeunes hégéliens étaient le produit de l’effervescence religieuse, philosophique et politique qui régnait en Allemagne à cette époque. Cette période se situe entre la Révolution de 1830 en France, qui a renversé Charles X, le monarque réactionnaire Bourbon, et la vague de révolutions qui a balayé l’Europe – y compris l’Allemagne – en 1848 et 1849. La gauche hégélienne représentait l’aile radicale des disciples de Hegel. Active dans les années 1830 et 1840, elle interprétait les idées de Hegel dans l’esprit du libéralisme allemand. Ses principaux membres étaient David Strauss, Arnold Ruge, Max Stirner, Bruno et Edgar Bauer. Mais il y avait aussi Ludwig Feuerbach et Moses Hess. Dans un premier temps, les jeunes Marx et Engels firent partie, eux aussi, de ce mouvement.

Malgré ses prétentions révolutionnaires, cette école était entièrement préoccupée par des questions philosophiques abstraites et par la critique de la religion, comme en témoigne la publication en 1835 de La vie de Jésus (Das Leben Jesu) de David Strauss. Il s’agit d’une analyse critique de la Bible, dans laquelle Jésus est dépeint comme une personnalité historique ordinaire. Plus tard, Bruno Bauer a soutenu que la religion était une fausse conscience et que la personne de Jésus était une fiction. Cette critique radicale du Nouveau Testament représentait un progrès important dans les études bibliques. Elle jeta les bases des écrits de Marx et Engels sur la religion, mais aussi de ce chef-d’œuvre du matérialisme historique qu’est l’ouvrage de Karl Kautsky sur Les fondements du christianisme.

Les théories de Strauss et Bauer étaient très audacieuses pour l’époque. Il fallait du courage pour défier les idées de l’Eglise dans un contexte de réaction générale et de censure étouffante. Mais malgré quelques avancées, leur approche générale demeurait idéaliste, et donc condamnée à la stérilité. L’une de leurs principales préoccupations était d’analyser comment une fausse conscience émerge, dans la société, et s’assure un pouvoir sur l’esprit des hommes. Le caractère abstrait des discussions des jeunes hégéliens découlait, pour partie, de la stricte censure à laquelle ils étaient soumis. L’art, la littérature et la religion étaient les seuls domaines dans lesquels un certain degré de pensée critique était autorisé.

Vers 1840, des discussions politiques surgirent dans les rangs des jeunes hégéliens, lorsque l’intronisation de Frédéric-Guillaume IV entraîna un certain relâchement de la censure. Néanmoins, leurs prises de position sur la religion, la philosophie et la politique restaient marquées par une terminologie obscure et abstraite, caractérisée notamment par l’utilisation récurrente du mot « critique ». Plus tard, dans L’Idéologie allemande et La Sainte Famille, Marx et Engels en firent la satire. Malgré sa phraséologie radicale, le débat entre les deux principaux jeunes hégéliens – Strauss et Bauer – ne sortait pas des limites du système idéaliste de Hegel.

Strauss soutenait que les légendes évangéliques résultaient d’une créativité mythologique spontanée, subconsciente, de la part des premières communautés chrétiennes. Il y voyait une expression de l’esprit du peuple. A l’inverse, Bauer situait l’origine des récits bibliques dans l’activité de certains prédicateurs religieux exceptionnels, créant consciemment les mythes qui constituent un élément nécessaire au développement historique de la conscience de soi de l’humanité. C’est Bauer qui sortit victorieux de sa polémique avec Strauss. Sa philosophie idéaliste et subjectiviste devint la principale base théorique de l’hégélianisme de gauche. Mais au fond, rien n’avait changé. Strauss et Bauer critiquaient Hegel de deux points de vue différents, mais sans jamais sortir du cadre fondamental de l’idéalisme.

Les limites des hégéliens de gauche

Les implications révolutionnaires de la philosophie de Hegel étaient déjà sensibles dans les écrits des hégéliens de gauche, quoique d’une façon confuse et encore idéaliste. Pour aller plus loin, il fallait un bouleversement complet : l’abandon total de l’idéalisme et le passage au matérialisme. Mais les hégéliens de gauche en étaient incapables. En fait, ils allaient dans une direction diamétralement opposée. Hegel, au moins, était un idéaliste objectif, dont la pensée profonde se rapprochait de la réalité en de nombreuses occasions. La voie à suivre à partir de Hegel – la seule voie de progrès possible – était le matérialisme.

En tentant de constituer une alternative à Hegel, les hégéliens de gauche sont tombés dans le piège du subjectivisme. L’idéalisme subjectif n’est pas supérieur à l’idéalisme objectif ; il lui est très inférieur, au contraire. C’est la plus vide, la plus superficielle et la moins gratifiante de toutes les écoles de pensée philosophique (et c’est celle qui a dominé la philosophie pendant tout le XXe siècle). La principale caractéristique des écrits des hégéliens de gauche était un individualisme extrême, selon lequel la force motrice de l’histoire serait « l’individu pourvu de pensée critique ». A l’inverse, ils considéraient les masses comme les « ennemis de l’esprit » et du progrès. Ils ne tenaient absolument pas compte des développements économiques et sociaux. Toute leur rhétorique révolutionnaire se réduisait à une succession de phrases creuses.

Leur « critique » les a conduits, d’une part, au rejet de toute forme de christianisme et, d’autre part, à cette philosophie très particulière – « l’égoïsme radical » – prônée par Max Stirner dans son livre : L’Unique et sa propriété. C’est l’un des documents fondateurs de l’anarchisme et, au passage, une preuve de sa relation avec l’individualisme petit-bourgeois. Au fond, il ne s’agissait que d’une aspiration idéalisée à la démocratie libérale (bourgeoise).

Ce fatras d’idées radicales et confuses a eu des effets considérables lorsqu’il est entré dans le cerveau d’un jeune radical russe, Mikhaïl Bakounine, qui proclama que « la joie de la destruction est en soi une joie créatrice ». Cette école de pensée était une impasse totale. En 1844, elle avait cessé d’exister comme force cohérente, même si certains écrits de Bauer demeuraient intéressants.

Ludwig Feuerbach

Entre Hegel et Marx se tient la figure tragique de Ludwig Feuerbach (1804-1872). Il fut le premier à critiquer Hegel d’un point de vue matérialiste. Il caractérisait la philosophie hégélienne comme « le dernier refuge, le dernier soutien rationnel de la théologie ». [2]

Né à Landshut, en Bavière, le jeune Feuerbach entreprit des études de théologie à Heidelberg, mais il y renonça au bout d’un an et, à l’âge de 20 ans, partit à Berlin pour étudier la philosophie sous la direction de Hegel. Il tomba aussitôt sous le charme du grand homme et devint un ardent hégélien. Par la suite, il enseigna la philosophie à Erlangen.

Bien qu’il ait été assimilé à la gauche hégélienne, Feuerbach était mécontent de son idéalisme vide et abstrait. Il s’engagea dans une vaste critique matérialiste de la philosophie de Hegel, caractérisant son idéalisme comme « la dernière tentative de restaurer, dans la philosophie, la vitalité perdue du christianisme ».[3] Feuerbach comprenait que la racine de l’idéalisme hégélien (en fait, de tout idéalisme) était la religion. Il écrivait : « La philosophie moderne est issue de la théologie ; elle n’est elle-même rien d’autre que de la théologie dissoute et transformée en philosophie ».[4]

Il entreprit donc de s’attaquer à la racine de l’idéalisme en s’attaquant à la religion elle-même. Il le fit dans L’Essence du christianisme. Publié en 1841, ce livre eut des conséquences révolutionnaires. Cette interprétation matérialiste du phénomène religieux marquait un grand progrès en direction d’une rupture définitive avec l’idéalisme. Il est difficile d’en surestimer l’impact, à l’époque. A ses contemporains, Feuerbach faisait penser à Prométhée, le Titan qui osa voler le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Cela marquait une grande révolution philosophique.

L’impact de ce livre fut particulièrement important sur les jeunes Marx et Engels. Plus tard, ce dernier écrivit : « L’enthousiasme fut général : nous fûmes tous momentanément des feuerbachiens. »[5] Seul Feuerbach était déterminé à rompre ouvertement avec l’idéalisme hégélien. En lieu et place du vieux mysticisme, il proclama une conception entièrement nouvelle, une doctrine matérialiste de l’unité de l’homme et de la nature : « La matière est un objet essentiel pour la raison. S’il n’y avait pas de matière, il n’y aurait aucun stimulant et pas de matériel pour la pensée, et donc pas de contenu. On ne peut pas renoncer à la matière sans renoncer à la raison ; on ne peut pas reconnaître la matière sans reconnaître la raison. »[6]

Son virage matérialiste était très audacieux. Il exigeait du courage, en particulier dans le contexte de la réaction politique en Europe et des politiques répressives de l’Etat prussien. Ce fut une inspiration pour les jeunes Marx et Engels. Mais au final, ce fut un échec. Les conclusions de Feuerbach étaient extrêmement faibles. Sa seule alternative à la domination de la religion était l’éducation, la morale, l’amour, et même une nouvelle religion.

Très vite, Marx et Engels prirent conscience des limites de cette philosophie. Ils étaient déçus par le fait que Feuerbach refusait de tirer toutes les conclusions de ses propres idées. Ses écrits, et en particulier L’Essence du christianisme, contenaient de précieuses idées sur des thèmes tels que l’aliénation ou le lien entre idéalisme et religion. Il critiquait sévèrement le caractère idéaliste de la dialectique hégélienne. De manière générale, il fit descendre la philosophie du ciel de la spéculation vers le monde des hommes – des hommes normaux, matériels, qui font partie intégrante de la nature dont ils sont issus. C’était un pas en avant important. Mais ce matérialisme n’était pas capable de répondre aux questions qu’il posait. Au centre de cette philosophie se trouve l’homme. Cependant, Feuerbach comprend l’homme non comme un être social, mais comme un individu abstrait. Dès lors, cette philosophie n’a plus beaucoup de rapport avec le monde réel des hommes et des femmes.

Malgré ses limites, L’Essence du christianisme conserve toujours un intérêt considérable du fait de ses brillantes remarques sur les racines sociales et historiques de la religion. Feuerbach considérait la religion comme une aliénation de l’homme, par laquelle des caractéristiques humaines sont objectivées et traitées comme des choses surnaturelles. C’est comme si l’homme souffrait d’une division interne à sa personnalité, et contemplait sa propre essence en Dieu. Pour Feuerbach, le problème central de l’aliénation est religieux ; en adorant Dieu, les hommes et les femmes adorent leur propre être aliéné : « L’homme – et c’est le secret de la religion – objective son être, puis se fait lui-même l’objet de son être objectivé, qu’il a transformé en un sujet, une personne. Il devient l’objet d’un autre être ».[7]

Cette idée était indubitablement correcte, mais faisait totalement l’impasse sur l’origine et le ressort central de toute aliénation sous le capitalisme : l’aliénation du travailleur dans le processus de production. A travers leur travail collectif, les travailleurs créent un pouvoir étranger – le capital – qui les opprime et les exploite. Dans les écrits de Feuerbach, l’homme figure sous une forme abstraite, unilatérale, irréelle. Les hommes et les femmes véritables, concrets, ne sont pris en compte qu’avec l’avènement de la philosophie marxiste.

L’erreur centrale de Feuerbach réside dans le fait de s’être contenté de nier la philosophie de Hegel. Autrement dit, il a jeté le bébé avec l’eau du bain. En rejetant cette philosophie, il a rejeté son noyau rationnel : la dialectique. C’est ce qui explique le caractère unilatéral du matérialisme de Feuerbach, et son échec final.

Feuerbach a payé ses idées radicales au prix fort. Il a été sauvagement persécuté par les autorités. Renvoyé de l’Université en 1830, il a passé ses dernières années comme un personnage tragique et pratiquement oublié, dans un village obscur. Quelqu’un a fait remarquer que la formule la plus triste, dans n’importe quelle langue, est « aurait pu être ». C’est plus vrai de Feuerbach que de tout autre philosophe. Ayant passé la plus grande partie de sa vie dans le désert, son destin, tel un Jean-Baptiste philosophique, fut d’ouvrir la voie à d’autres. Sa défense du matérialisme prépara le terrain à la révolution philosophique accomplie par Marx et Engels. Il fut le catalyseur d’un nouveau mouvement.

La révolution de 1848 fit tomber dans l’oubli les idées de Feuerbach et de la gauche hégélienne. Des idées qui avaient semblé radicales, quelques années auparavant, ne paraissaient plus pertinentes. Seul le programme révolutionnaire de Marx et Engels résista à l’épreuve du feu. Feuerbach ne comprit pas la révolution et resta à l’écart du nouveau mouvement fondé par Marx et Engels – même si, à la fin de sa vie, il rejoignit le Parti social-démocrate allemand, ce qui doit être mis à son crédit.

Une collaboration extraordinaire

« Lorsqu’en été 1844 j’allai voir Marx à Paris, nous constatâmes notre complet accord dans toutes les questions théoriques ; et c’est de cette époque que date notre collaboration. »[8] Ces quelques mots d’Engels évoquent le début de l’une des collaborations les plus célèbres et les plus fructueuses de tous les temps : celle de Karl Marx et de Friedrich Engels. Pendant de nombreuses années, les ennemis du marxisme (et même certains soi-disant marxistes) ont tenté d’enfoncer un coin entre ces deux géants. De mille façons, ils se sont efforcés de « prouver » que ce qu’Engels a écrit – par exemple, dans le domaine de la philosophie – n’était pas ce que pensait Marx, et ainsi de suite.

Cette falsification stupide est immédiatement démentie par la lecture, même la plus superficielle, de la volumineuse correspondance entre les deux hommes, qui remplit neuf tomes des Œuvres de Marx et Engels (édition anglaise), et qui court de 1844 jusqu’à la mort de Marx, en 1883. Ces lettres montrent à quel point les deux hommes ont étroitement collaboré, et comment ils ont élaboré et développé ensemble les théories du socialisme scientifique. Marx et Engels étaient tous deux extrêmement scrupuleux en matière de théorie, de sorte qu’ils ne laissaient jamais passer aucun désaccord sans le commenter. Or on ne trouve aucun désaccord sérieux. Leurs seules divergences portaient sur des questions secondaires ou tactiques – par exemple, sur la question de savoir qui sortirait vainqueur de la guerre civile américaine.

Sur les questions de principes ou de méthodologie, il n’y avait aucune divergence significative entre Marx et Engels. Leurs idées étaient si étroitement liées que Marx demandait souvent à Engels d’écrire des articles en son nom. Cette étroite collaboration – cimentée par une solide amitié – a commencé lorsque les deux jeunes hommes se sont lancés avec enthousiasme dans la bataille des idées, c’est-à-dire lorsqu’ils ont croisé le fer avec les jeunes hégéliens, mais aussi souligné les limites et les carences des idées de Feuerbach.

Le front uni de Marx et d’Engels a immédiatement porté ses fruits avec la publication d’un des ouvrages fondateurs de la philosophie marxiste, La Sainte Famille, ou la critique de la critique critique, écrit entre septembre et novembre 1844, et publié pour la première fois en février 1845. Ce livre infligea un coup mortel aux hégéliens de gauche.

Marx et Engels soumirent les idées philosophiques des hégéliens de gauche à une critique féroce, épicée de l’ironie la plus mordante. Ils démolirent le subjectivisme idéaliste de la « conscience de soi ». Ils soulignèrent que la réalité perçue par les sens existe indépendamment de la conscience de l’observateur, de sorte que le monde continue d’exister même lorsque le sujet n’est pas présent pour le percevoir. C’est une chose que la plupart des gens acceptent sans se poser de questions. Mais les philosophes sont une race étrange, et les idéalistes subjectifs sont les plus étranges de tous. A propos de Bruno Bauer, Marx et Engels écrivaient qu’il « transforme d’abord le monde extérieur à lui en une apparence, en une simple lubie de son cerveau, et déclare après-coup que cette fiction est ce qu’elle est vraiment : une pure imagination »[9].

Ils soulignaient que l’idéalisme subjectif débouchait fatalement sur un individualisme extrême, sur la promotion du héros individuel au rang de moteur de l’histoire, et sur un rejet méprisant du rôle des masses comme agent historique. A ce sujet, ils écrivaient avec ironie : « La Critique critique, pour laquelle l’humanité se fond en une Masse dénuée d’esprit, nous fournit le témoignage le plus éclatant de l’infinie petitesse que les hommes réels revêtent au regard de la philosophie spéculative. »[10]

Le 1er août 1844, Marx écrivait à Feuerbach au sujet de la Literatur-Zeitung, le mensuel de Bruno Bauer : « Le caractère de la Literatur-Zeitung peut être réduit à ceci : "La critique" est transformée en un être transcendantal. Ces Berlinois ne se considèrent pas comme des hommes qui critiquent, mais comme des critiques qui, par ailleurs, ont le malheur d’être des hommes. Ils ne reconnaissent donc qu’un seul besoin réel, celui de la critique théorique. Ils accusent des gens comme Proudhon d’avoir fait de quelque "besoin" "pratique" leur point de départ. En conséquence, cette critique tombe dans un intellectualisme triste et hautain. La conscience ou la conscience de soi est considérée comme la seule qualité humaine. »[11]

Marx cite l’opinion de Bauer selon laquelle la philosophie, ou plutôt la « critique » (selon le jargon des jeunes hégéliens), ne doit pas se laisser aller au sentiment ou à la passion. Bauer dit littéralement : « Le critique ne doit participer ni aux souffrances ni aux joies de la société ; il ne doit connaître ni l’amitié et l’amour, ni la haine et l’envie ; il doit trôner dans une solitude où seul le rire des dieux de l’Olympe – à propos de l’agitation du monde – résonne de temps en temps sur ses lèvres. »[12]

Marx commente : « L’amour, par exemple, est rejeté parce que l’être aimé n’est qu’un "objet". A bas l’objet. Cette critique se considère donc comme le seul élément actif de l’histoire. Elle considère l’humanité entière comme une masse, une masse inerte, qui n’a de valeur que comme antithèse de l’intellect. C’est pourquoi elle considère comme le plus grand des crimes le fait que le critique fasse preuve de sentiment ou de passion ; il doit être un sophos ironique et glacé. »[13]

Cette critique de la « critique critique » est systématiquement développée dans La Sainte Famille, où Marx et Engels ont démontré que la philosophie subjectiviste de Bauer ne fait que mener à son terme logique l’idée fondamentale de la Phénoménologie de l’esprit de Hegel : la substance doit s’élever jusqu’à la conscience de soi.

Au lieu de ces abstractions sans vie, les fondateurs du socialisme scientifique ont procédé à partir d’hommes et de femmes réels, matériels, vivant dans la société et l’histoire réelles, et non dans le monde spirituel de la « conscience de soi » idéaliste.

La révolution de Marx en philosophie

Le matérialisme de Marx est très différent de l’ancien matérialisme, dit « mécaniste » (ou « métaphysique ») ; il avait une dette immense envers Hegel. Mais alors que ce dernier avait mis sur la tête la relation réelle entre le sujet et l’objet, Marx a inversé cette relation, la plaçant à nouveau sur des pieds fermement ancrés sur une base matérielle.

Le 20 août 1859, dans un article paru dans les n°14 et 16 de Das Volk, Engels fit un compte rendu bref mais très éclairant de la révolution philosophique opérée par Karl Marx. En voici un large extrait :

« Depuis la mort de Hegel, on a quasiment fait aucune tentative pour développer une branche de la science dans sa cohérence interne spécifique. L’école hégélienne officielle ne s’était approprié de la dialectique du maître que les astuces les plus simplistes, qu’elle appliquait à tout et n’importe quoi, souvent avec une incompétence ridicule. Tout l’héritage de Hegel se limitait, pour elle, à de simples schémas grâce auxquels on pouvait donner à n’importe quel sujet une forme arrangeante, et à une liste de mots et de formules dont le seul but était de surgir au bon moment, c’est-à-dire lorsque les idées et les connaissances positives faisaient défaut. Comme le disait un professeur de Bonn, ces hégéliens ne comprenaient rien à rien, mais pouvaient écrire sur tout. Et c’était bien le cas. Cependant, malgré toute leur vanité, ces messieurs étaient suffisamment conscients de leur faiblesse pour éviter les grandes tâches, autant que possible. Le vieux savoir pédant tenait bon en raison de la supériorité de ses connaissances positives. Lorsqu’enfin Feuerbach eut rompu avec la méthode spéculative, l’hégélianisme s’endormit peu à peu, et il sembla que le règne de la vieille méthode métaphysique, avec ses catégories fixes, débutait à nouveau dans la science. (...)

« Il y avait donc ici une question à résoudre qui n’avait rien à voir avec l’économie politique en tant que telle. Comment traiter la science ? Il y avait, d’une part, la dialectique hégélienne sous la forme tout à fait abstraite, "spéculative", dans laquelle Hegel l’avait laissée, et, d’autre part, la méthode métaphysique ordinaire, essentiellement wolffienne, qui était de nouveau en vogue et dont les économistes bourgeois se servaient pour écrire leurs épais volumes décousus. Kant, et surtout Hegel, avaient tellement discrédité la seconde méthode, sur le plan de la théorie, que son maintien dans la pratique n’était dû qu’à l’inertie et à l’absence d’une autre méthode simple. D’un autre côté, sous sa forme présente, la méthode hégélienne était tout à fait inutilisable. Elle était essentiellement idéaliste, alors qu’il s’agissait d’élaborer une conception du monde plus matérialiste que toutes les précédentes. La méthode de Hegel prenait comme point de départ la pensée pure, alors qu’ici les faits inexorables devaient constituer le point de départ. Une méthode qui, de son propre aveu, "partait de rien et passait par rien pour arriver à rien" n’était pas du tout adaptée sous cette forme. Cependant, parmi tout le matériau logique disponible, elle était le seul élément sur lequel on pouvait s’appuyer. Elle n’avait pas été soumise à la critique, elle n’avait pas été renversée ; aucun des adversaires du grand dialecticien n’avait pu faire une brèche dans son fier édifice. Elle a été oubliée parce que l’école hégélienne n’a pas su l’appliquer. Il était donc indispensable de commencer par soumettre la méthode hégélienne à une critique approfondie.

« Ce qui distingue le mode de pensée de Hegel de celui de tous les autres philosophes, c’est l’exceptionnel sens historique qui le sous-tend. Aussi abstraite et idéaliste que soit la forme employée, le développement de ses idées est toujours parallèle au développement de l’histoire du monde, et à vrai dire ce dernier ne devait être que l’épreuve du premier. Bien qu’il s’agisse là d’une inversion et d’un renversement de la relation réelle, le véritable contenu n’en pénétrait pas moins toute sa philosophie, et ce d’autant plus que Hegel, contrairement à ses disciples, ne s’appuyait pas sur l’ignorance, mais était l’un des penseurs les plus érudits de tous les temps. Il fut le premier à essayer d’établir un développement, une cohérence interne dans l’histoire, et, si curieuses que puissent nous paraître aujourd’hui de nombreuses choses dans sa philosophie de l’histoire, la grandeur de sa conception fondamentale est encore admirable, aujourd’hui, lorsqu’on la compare à ses prédécesseurs ou à ceux qui, à sa suite, se sont aventurés à formuler des observations générales sur l’histoire. Cette grandiose conception de l’histoire imprègne la Phénoménologie, l’Esthétique et l’Histoire de la philosophie ; la matière y est partout exposée historiquement, dans un contexte historique précis, même si c’est de manière abstraite et déformée.

« Cette conception de l’histoire, qui fit époque, était la condition théorique directe de la nouvelle conception matérialiste, et elle constituait déjà un point d’appui pour la nouvelle méthode logique. Puisque, même du point de vue de la "pensée pure", cette dialectique oubliée avait abouti à de tels résultats, et qu’elle s’était en outre débarrassée avec la plus grande facilité de l’ancienne logique et de l’ancienne métaphysique, il fallait bien qu’elle soit plus que de la sophistique et qu’une façon de couper les cheveux en quatre. Mais la critique de cette méthode, que toute la philosophie officielle avait éludée et élude encore, n’était pas une mince affaire.

« Marx était et reste le seul à pouvoir entreprendre le travail consistant à extraire de la logique hégélienne le noyau contenant les véritables découvertes de Hegel dans ce domaine, et à élaborer la méthode dialectique, débarrassée de son enveloppe idéaliste, sous la forme simple où elle devient le seul mode correct de développement de la pensée. L’élaboration de la méthode qui sous-tend la critique de l’économie politique par Marx est, à notre avis, un résultat à peine moins important que la perspective matérialiste fondamentale. »[14]

Les Thèses sur Feuerbach

Les Thèses sur Feuerbach sont peut-être le plus important des premiers écrits de Marx. Elles ont constitué une étape décisive dans la rupture avec le matérialisme unilatéral de Feuerbach et dans l’adoption d’une nouvelle orientation. Ces quelques paragraphes et phrases très denses contiennent une révolution philosophique.

Commençons par la première thèse : « Le principal défaut, jusqu’ici, du matérialisme de tous les philosophes – y compris celui de Feuerbach – est que l’objet, la réalité, le monde sensible n’y sont saisis que sous la forme d’objet ou d’intuition, mais non en tant qu’activité humaine concrète, en tant que pratique, de façon non subjective. C’est ce qui explique pourquoi l’aspect actif fut développé par l’idéalisme, en opposition au matérialisme – mais seulement abstraitement, car l’idéalisme ne connaît naturellement pas l’activité réelle, concrète, comme telle. »

Cette thèse a souvent suscité une certaine perplexité. Sa signification n’est pas immédiatement claire, et elle ne peut le devenir qu’à condition de la replacer dans le contexte de l’histoire de la philosophie. Cependant, l’idée qu’elle contient est le point de départ du matérialisme dialectique – et du marxisme en général.

L’ancien matérialisme était unilatéral en ce sens qu’il considérait la pensée humaine de manière statique, passive et contemplative. L’homme n’était qu’un observateur de la nature, prenant note des « faits ». Comme l’écrivait Schwegler : « Pour lui, l’esprit est en soi vide, un simple miroir du monde extérieur, une chambre noire dans laquelle tombent les images des choses, sans aucune contribution ni action de sa part ; tout son contenu est dû aux impressions que lui font subir les choses matérielles. »[15]

Le matérialisme mécaniste n’a pas su résoudre ce problème et parvenir à une compréhension scientifique du rapport réel entre le sujet et l’objet. C’est ce que Marx souligne dans ses Thèses sur Feuerbach. Le vieux matérialisme était limité par le niveau de la science de l’époque, qui était très rigide et mécaniste (Engels parlait d’un « point de vue métaphysique », le terme « métaphysique » signifiant ici « formaliste » et « mécaniste »).

La mécanique considère la relation entre le sujet et l’objet de manière simpliste, statique et unilatérale : pousser, tirer, soulever ; inertie, leviers, poulies, etc. Tout mouvement est transmis de l’extérieur. L’univers mécanique de Newton avait besoin que le Tout-Puissant lui donne une première impulsion pour le mettre en mouvement. Mais après cela, il fonctionnait parfaitement, comme une horloge. La relation était passive et unilatérale.

Dans cet univers mécanique, il n’y a que peu ou pas de place pour l’activité subjective et l’initiative créatrice. Chaque action y est prédéterminée par les lois éternelles de la nature. A l’inverse, les idéalistes ont exagéré le rôle du sujet. Ils sont allés jusqu’à affirmer que l’existence de l’objet dérive du sujet.

La conception de l’activité du sujet a été développée, notamment, par l’idéalisme objectif de Hegel. Voilà à quoi Marx se réfère en soulignant que l’élément subjectif a été développé par les idéalistes, et non par les matérialistes. C’est la réunion des deux éléments – la conception de l’activité du sujet des idéalistes et la notion de l’objectivité du monde matériel – qui constituait la clé de la résolution du problème.

La deuxième thèse

« La question de savoir s’il y a lieu de reconnaître à la pensée humaine une vérité objective n’est pas une question théorique, mais une question pratique. C’est dans la pratique qu’il faut que l’homme prouve la vérité, c’est-à-dire la réalité et la puissance de sa pensée, dans ce monde et pour notre temps. La discussion sur la réalité ou l’irréalité d’une pensée qui s’isole de la pratique, est purement scolastique. » (Deuxième Thèse sur Feuerbach)

Le problème de la connaissance (épistémologie) n’a pas cessé d’occuper une place centrale dans l’histoire de la philosophie. Mais ce prétendu problème ne se pose que lorsque la connaissance humaine est considérée a) comme quelque chose de distinct d’un corps physique, et b) comme quelque chose de distinct du monde matériel.

Marx et Engels ont exposé les fausses prémisses qui sont à la base de l’épistémologie idéaliste. Il s’agit d’une sorte d’escroquerie, qui commence par séparer la définition générale des choses individuelles de leur réalité concrète, pour ensuite présenter la définition générale comme la source et la cause première des objets de la perception sensible.

Par exemple, le concept général de « fruit » est séparé des fruits réels, puis déclaré être la véritable substance des poires, des pommes et des oranges. Du point de vue de l’idéalisme spéculatif, la distinction entre les pommes, les poires et les oranges est immatérielle. Mais dans la vie réelle, ce n’est pas du tout le cas. Personne n’a jamais mangé un « fruit » abstrait, mais seulement des pommes, des oranges, etc. Engels faisait remarquer qu’un minéralogiste qui se contenterait d’affirmer que tous les minéraux sont des modifications du « minéral en général », au lieu d’étudier leurs véritables distinctions qualitatives, « ne serait minéralogiste que dans son imagination. »[16]

Cela signifie-t-il que les abstractions n’ont aucune valeur, qu’elles sont seulement les produits arbitraires de notre imagination ? Pas du tout ! La pensée abstraite est un outil très puissant pour pénétrer les secrets de la nature et permettre à l’homme d’en acquérir la maîtrise. En définissant la nature des choses, nous pouvons atteindre leur essence cachée, les traits généraux qui leur donnent leur identité spécifique. Sans ces généralisations abstraites, la pensée rationnelle serait impossible. En fait, comme le soulignait Hegel, il est impossible de prononcer même la phrase la plus simple (« Marie est une femme » ; « Ceci est une maison » ; « Fido est un chien », etc.) sans passer du particulier à l’universel.

Cependant, les abstractions de la pensée ne sont pas tombées du ciel. Elles sont toutes dérivées de l’observation des choses matérielles et de l’expérience du monde réel. Elles n’auraient absolument aucune valeur si elles ne correspondaient pas étroitement au monde réel et matériel. Ce processus s’est déroulé sur une très longue période – si longue, en fait, que les véritables origines de la pensée et du langage humains sont depuis longtemps tombées dans l’oubli.

Bien avant que les hommes et les femmes ne développent l’idée du cercle, ils ont observé un nombre incalculable d’objets ronds : le soleil, la lune, un tronc d’arbre coupé en deux, etc. A partir de ces observations, ils ont fini par arriver à l’idée de « rondeur », et donc de cercle. Dans la vie réelle, personne n’a jamais vu de cercle abstrait, car une telle chose n’a jamais existé et n’existera jamais. Les idéalistes conçoivent les abstractions comme si elles avaient une existence réelle. Le monde matériel n’est pour eux qu’une imitation grossière et imparfaite de l’Idée (ou des Idées). En réalité, c’est tout le contraire. Comme Aristote – « le grand définisseur » – le soulignait il y a fort longtemps : « Mais bien sûr, il ne peut y avoir de maison en général en dehors des maisons particulières. »

Le noyau rationnel de Hegel

Il revenait à Marx et Engels de mener la critique hégélienne du kantisme jusqu’à sa conclusion logique : la rupture complète avec l’idéalisme. Alors que Feuerbach rejetait l’ensemble des idées de Hegel, Marx et Engels ont compris que la philosophie hégélienne contenait un élément d’une très grande valeur : la dialectique. Chez Hegel, la dialectique est obscure et ses vérités profondes noyées dans une masse de raisonnements abstraits et abscons. Une fois débarrassée de son enveloppe mystique, idéaliste, et placée sur une base scientifique solide (matérialiste), la dialectique de Hegel fournit le point de départ d’une véritable révolution philosophique.

Il fallait le génie d’un Marx pour découvrir le noyau rationnel qui se cache dans les pages de la Logique de Hegel – et pour l’appliquer au monde réel, matériel. Marx a également dévoilé le défaut central du « matérialisme anthropologique » de Feuerbach : sa réduction de l’individu à une entité abstraite. Or l’activité humaine réelle (le travail) n’est pas le fait d’individus isolés ; elle est nécessairement – et par essence – collective.

Le problème de la relation entre le sujet et l’objet (entre la pensée et l’être) a été finalement résolu par Marx, qui a fait remarquer qu’en définitive, tous les problèmes de la philosophie sont résolus dans la pratique : « La discussion sur la réalité ou l’irréalité d’une pensée qui s’isole de la pratique, est purement scolastique. » Le matérialisme rejette la notion selon laquelle l’esprit (la conscience, l’âme, etc.) serait quelque chose d’indépendant de la matière. La pensée n’est que le mode d’existence du cerveau, lequel, comme la vie elle-même, est de la matière organisée d’une certaine manière. L’esprit est la somme totale de l’activité du cerveau et du système nerveux. Mais ici, dialectiquement, le tout est plus grand que la somme des parties.

Les idéalistes persistent à présenter la conscience comme un « mystère », comme quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Caché derrière cette façon d’imposer une limite absolue à ce que les simples mortels peuvent connaître, il y a le monde spirituel, obscur, de la superstition religieuse, et tout le misérable charabia dont la science aurait dû se débarrasser de longue date. De fait, malgré tout, la science poursuit sa marche en avant, résolvant un à un tous les vieux mystères et forçant la religion à reculer, pas à pas, en protestant bruyamment de son droit à l’existence.

Le point de vue matérialiste est en phase avec les avancées de la science, qui peu à peu découvre le fonctionnement du cerveau et en révèle les secrets. Or il n’y a pas de limite absolue à ce processus de développement du savoir. Ce que nous ne savons pas aujourd’hui, nous sommes sûrs de le savoir demain, ou après-demain. La véracité du matérialisme est établie, non dans des débats académiques abstraits, mais à travers le développement social et l’histoire des sciences. L’homme ne se contente pas de contempler la nature ; il la transforme activement, et c’est cette incessante activité productive qui démontre la justesse – ou non – des idées. Engels le soulignait en ces termes : « La réfutation la plus frappante de cette lubie philosophique [kantienne], comme d’ailleurs de toutes les autres, est la pratique, notamment l’expérimentation et l’industrie. Si nous pouvons prouver la justesse de notre conception d’un phénomène naturel en le créant nous-mêmes, en le produisant à l’aide de ses conditions, et, qui plus est, en le faisant servir à nos fins, c’en est fini de la "chose en soi" insaisissable de Kant. Les substances chimiques produites dans les organismes végétaux et animaux restèrent de telles "choses en soi" jusqu’à ce que la chimie organique se fût mise à les préparer l’une après l’autre ; par-là, la "chose en soi" devint une chose pour nous (…) ».[17]

L’idéalisme subjectif

Une nouvelle complication apparaît avec l’idéalisme subjectif, qui a émergé avec Berkeley et Hume comme une tendance définie – et qui, après être passé dans la philosophie de Kant, n’a pas cessé de semer la confusion. Emmanuel Kant était un philosophe d’envergure. Il a eu le grand mérite de soumettre les formes traditionnelles de la logique à une critique approfondie. Mais son talon d’Achille résidait dans sa position subjectiviste sur la théorie de la connaissance, qu’il avait malheureusement reprise de David Hume.

C’est là que réside la source des principales faiblesses de Kant, de son ambiguïté, de son incohérence et de son agnosticisme. Comme nous l’avons expliqué dans le chapitre sur Kant, ce dernier a souligné les limites de la logique traditionnelle, mais il n’a pas su rompre avec elle ; il s’est embourbé dans toutes sortes de contradictions insolubles (les « antinomies »), qu’il n’a pas su résoudre. La théorie de la connaissance de Kant développe une conception unilatérale de la conscience, qui est présentée comme une barrière censée nous isoler du monde « extérieur ». Or en réalité, nous faisons partie de ce monde, nous n’en sommes pas séparés, et la conscience ne nous sépare pas du monde mais, au contraire, nous relie à lui. Dès le début, la relation des humains au monde matériel n’était pas contemplative, mais active. Comme le disait Goethe, le grand poète allemand : « Am anfang war die Tat ! » - « Au commencement était l’Action ! »

Nous ne pensons pas seulement avec notre cerveau, mais avec tout notre corps. La pensée doit être considérée, non comme une activité isolée (« le fantôme dans la machine », pour reprendre de Gilbert Ryle sa caricature de la théorie cartésienne de l’esprit et du corps[18]), mais comme faisant partie de l’expérience humaine dans son ensemble, de l’activité sensible humaine et de l’interaction avec le monde, y compris bien sûr le monde social. L’acte de penser doit être considéré comme faisant partie de ce processus complexe d’interaction permanente, et non comme une activité isolée qui s’y juxtaposerait mécaniquement. Le génial Hegel n’était pas loin de parvenir à cette vérité, mais il n’a pas réussi à faire le saut décisif de la théorie à la pratique, car il était aveuglé par ses prémisses idéalistes.

L’idéalisme subjectif de Kant a été magistralement réfuté par l’idéalisme objectif de Hegel. Mais après la mort de ce dernier, l’idéalisme subjectif a ressurgi et, sous tel ou tel déguisement, a constitué la tendance dominante de la philosophie bourgeoise, depuis lors. La deuxième des Thèses sur Feuerbach, de Marx, lui apporte une réponse définitive. Les arguments de l’idéalisme subjectif ne peuvent être complètement démolis qu’à condition de se placer d’un point de vue pratique – et d’aborder la théorie de la connaissance d’un point de vue historique concret, et non du point de vue d’une abstraction vide et statique.

Sous une forme embryonnaire, les éléments de cette conception dialectique étaient déjà présents chez Hegel. Dans son Histoire de la philosophie, il affirme que « l’être de l’esprit est son acte, et son acte est d’être conscient de lui-même. » Ainsi, chez Hegel, la pensée n’est pas seulement une activité contemplative. La forme la plus élevée de la pensée, qu’il appelle Raison, ne se contente pas d’accepter les faits donnés, mais les travaille et les transforme.

La contradiction entre la pensée et l’être, entre le « sujet » et l’« objet », est surmontée chez Hegel par le processus même de la connaissance, qui pénètre toujours plus profondément dans le monde objectif. Chez Hegel, cependant, au lieu d’hommes et de femmes véritablement humains, nous avons l’abstraction de la « conscience de soi ». La lutte réelle des forces historiques s’exprime sous la forme obscure d’une lutte des idées. Aucun progrès supplémentaire n’était possible sans une rupture complète avec l’idéalisme hégélien. Il fallait débarrasser la dialectique hégélienne de son déguisement idéaliste et la formuler d’une façon scientifique. Cette transition a été accomplie par Marx et Engels après leur rupture avec le matérialisme abstrait de Feuerbach.

L’algèbre de la révolution

Alexandre Herzen, un démocrate révolutionnaire russe du XIXe siècle, a dit de la dialectique qu’elle était « l’algèbre de la révolution »[19]. Lorsque Marx et Engels ont libéré de sa prison idéaliste le noyau rationnel de la philosophie hégélienne, ils ont transformé la dialectique en une arme puissante pour l’action révolutionnaire. Engels écrivait : « Ainsi la dialectique se réduisait à la science des lois générales du mouvement, tant du monde extérieur que de la pensée humaine – deux séries de lois identiques au fond, mais différentes dans leur expression en ce sens que le cerveau humain peut les appliquer consciemment, tandis que, dans la nature, et, jusqu’à présent, également dans la majeure partie de l’histoire humaine, elles ne se fraient leur chemin que d’une façon inconsciente, sous la forme de la nécessité extérieure, au milieu d’une série infinie de hasards apparents. Mais, du coup, la dialectique des idées ne devint que le simple reflet conscient du mouvement dialectique du monde réel, et, ce faisant, la dialectique de Hegel fut totalement renversée, ou, plus exactement : elle se tenait sur la tête, on la remit de nouveau sur ses pieds. Et cette dialectique matérialiste (…) était depuis des années notre meilleur instrument de travail et notre arme la plus acérée (…) »[20]

La troisième thèse sur Feuerbach

Dans la troisième Thèse, Marx écrit : « La doctrine matérialiste qui veut que les hommes soient des produits des circonstances et de l’éducation oublie que ce sont précisément les hommes qui transforment les circonstances et que l’éducateur a lui-même besoin d’être éduqué. C’est pourquoi elle tend inévitablement à diviser la société en deux parties dont l’une est au-dessus de la société.

« La coïncidence du changement des circonstances et de l’activité humaine ou auto-changement ne peut être considérée et comprise rationnellement qu’en tant que pratique révolutionnaire. »

Ici, enfin, la pensée est unie à l’action – non pas l’action purement intellectuelle et unilatérale du savant, mais l’action humaine réelle et sensible. Des conclusions révolutionnaires en découlent inévitablement. Du point de vue du matérialisme, le développement des hommes et des femmes est déterminé par les conditions matérielles de leur existence sociale. C’est une évidence, et ce même si l’on tient compte de l’élément génétique qui, sans doute, joue un certain rôle dans ce développement.

Les contingences biologiques de la naissance fournissent la matière première du développement physique et mental de chaque homme et de chaque femme. Mais ce sont les circonstances objectives qui, en dernier ressort, décident de la manière dont ce développement s’accomplit. Albert Einstein était un génie, et il n’est pas impossible qu’un élément biologique y fût mêlé, qui se serait tôt ou tard exprimé d’une manière ou d’une autre, indépendamment de ses conditions de vie. Mais s’il était né fils d’un paysan sans terre dans un village indien, Einstein aurait peut-être acquis un niveau impressionnant de compétences dans la plantation du riz, et peut-être même se serait-il élevé au rang d’artisan du village. Peut-être, ou peut-être pas. Mais aurait-il développé la théorie de la relativité, qui a transformé la science au XXe siècle ? La réponse est dans la question.

Ceci dit, la simple idée que les conditions matérielles déterminent la vie des hommes et des femmes n’épuise pas la question. Si les conditions matérielles des masses constituent un obstacle insurmontable qui empêche des millions de personnes de réaliser leur véritable potentiel, comme êtres humains ; si ces conditions étouffent l’étincelle créatrice qui existe en chaque individu, d’une façon ou d’une autre, il s’ensuit que ces conditions objectives doivent être modifiées.

Un argument fréquemment avancé par les réformistes – pour s’opposer à l’idée d’une révolution – consiste à prétendre qu’il faut d’abord et surtout « éduquer les masses ». Il arrive même que de prétendus marxistes formulent une variante de cette idée fausse : ils tentent d’expliquer l’absence de révolution socialiste victorieuse par la prétendue « immaturité » des masses, qui ne seraient pas encore dignes d’accomplir une révolution, sans doute parce qu’elles n’ont pas lu les trois livres du Capital ! Pour être victorieux, les travailleurs devraient d’abord se rassembler autour de ces « marxistes » sectaires, qui les « éduqueront » et leur remettront, à la fin, un Certificat de Maturité. Armées de ce document prestigieux, les masses pourront alors prendre le pouvoir le lendemain matin, à neuf heures précises.

Marx faisait remarquer que les masses n’avaient pas besoin d’un tel certificat, mais que les « éducateurs », eux, avaient besoin d’être éduqués. Au fond, les arguments sophistiques des réformistes et des sectaires ne sont qu’une défense cynique du statu quo. Car ce sont précisément les conditions objectives de la vie, sous le capitalisme, qui constituent une barrière infranchissable entre la masse de la population et l’accès à la culture.

La société est divisée entre « ceux qui pensent » et « ceux qui font ». La Bible parlait de « ceux qui coupent du bois et ceux qui puisent de l’eau »[21]. Le mépris pour le travail manuel est à la fois le reflet des préjugés bourgeois et une tentative de justifier les structures, la morale et les valeurs de la société bourgeoise, une société dans laquelle le Moi (l’« individu ») est censé régner en maître. Le ressort de l’histoire humaine consisterait dans les actions et la volonté de protagonistes individuels, qu’ils soient des héros ou des méchants.

En réalité, dans les sociétés de classes, les individualités de la grande majorité de la population sont écrasées par les individualités d’une petite poignée de personnes qui possèdent et contrôlent les moyens de production – et donc la clé de la vie elle-même. Et à vrai dire, même cette minorité est soumise à des forces matérielles et sociales qu’elle ne contrôle pas. Ce sont les masses qui créent les richesses de la société et qui constituent l’écrasante majorité de l’humanité, mais elles n’ont ni histoire, ni nom ; leurs voix sont réduites au silence et leur existence est largement ignorée. Depuis plus de dix mille ans, la société est dominée par une minuscule minorité de privilégiés qui détiennent le monopole de la culture.

Marx expliquait que la réalité sociale détermine la conscience. Pour changer les hommes et les femmes, il faut changer leurs conditions d’existence. Mais comment transformer la société ? C’est toute la question ! Une transformation radicale de l’ordre social ne peut pas être atteinte au moyen d’une contemplation passive ou de discussions abstraites dans les départements des universités, mais uniquement par l’action révolutionnaire collective des masses opprimées elles-mêmes. Or les masses n’apprennent pas dans les livres, mais dans l’expérience concrète de la lutte des classes.

Huitième thèse : vers le Manifeste du parti communiste

« Toute vie sociale est essentiellement pratique. Tous les mystères qui détournent la théorie vers le mysticisme trouvent leur solution rationnelle dans la pratique humaine et dans la compréhension de cette pratique. »[22]

Ces lignes constituent une rupture décisive avec le passé. Elles soulignent la nécessité de développer un mode de pensée entièrement nouveau : un type de philosophie qui serait, en fait, une théorie non-philosophique.

D’un point de vue matérialiste, la pensée n’est pas une activité isolée, car elle est indissociable de l’existence humaine en général. Marx expliquait que le travail, la production matérielle, est le mode d’existence spécifique de l’espèce humaine. Cette distinction entre l’homme et l’animal n’est pas naturelle ; elle émerge et se développe dans le processus de production à travers toute l’histoire de l’humanité, depuis le façonnage des premières haches en pierre brute jusqu’à la construction d’ordinateurs, de robots et de moyens de voyager dans l’espace.

L’humanité développe la pensée à travers une activité concrète et sensible, le travail collectif, et non seulement à travers une activité intellectuelle. En transformant le monde matériel par le travail, les hommes et les femmes se transforment aussi eux-mêmes et, ce faisant, étendent l’horizon de leur pensée. La puissance du travail réside dans la combinaison des efforts, des luttes et de la créativité d’un grand nombre d’hommes et de femmes. C’est cette combinaison créatrice qui donne naissance à toutes les merveilles de la civilisation.

Dans la puissance du travail social, nous voyons la réalisation concrète de ce que Hegel appelait l’unité du particulier et de l’universel. Pourtant, cette unité est obstinément niée. Les pensées et les actions de l’humanité sont présentées, non comme une activité collective, mais comme l’œuvre d’individus isolés. Derrière ce point de vue unilatéral se cache un préjugé profondément ancré, qui élève le travail intellectuel au rang d’élément prépondérant – voire unique – du progrès humain, tandis que le travail manuel est considéré comme insignifiant.

L’asservissement d’une classe par une autre ne date pas du capitalisme. Il existe sous différentes formes depuis des milliers d’années. Marx et Engels l’ont analysé en détail dans leurs écrits sur le matérialisme historique. Les grandes lignes de cette théorie sont déjà visibles dans L’idéologie allemande (notamment dans le premier chapitre, intitulé « Feuerbach »). Cette théorie émerge finalement, sous une forme achevée, dans l’un des documents les plus importants et les plus influents de l’histoire : Le Manifeste du parti communiste, qui, pour la première fois, a placé la compréhension de l’histoire humaine sur des bases scientifiques. Le Manifeste commence par une déclaration audacieuse : « L’histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire des luttes de classes. » Et il se termine par une proclamation enthousiaste : « Que les classes dirigeantes tremblent à l’idée d’une révolution communiste ! Les prolétaires n’y ont rien à perdre que leurs chaînes. Ils ont un monde à y gagner. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! »

Une période de déclin

Depuis un siècle et demi, le champ philosophique ressemble à un désert aride où les traces de vie se font rares. L’ère des géants est révolue. Les trésors du passé, avec ses gloires et ses éclairs de génie, ont disparu. La flamme s’est éteinte. Dans ce désert qui s’appelle encore philosophie, et que peuple une tribu de chamailleurs stériles, on chercherait en vain une source d’illumination.

Le vide total de la philosophie bourgeoise moderne est un fait qui ne passe pas inaperçu, y compris parmi les philosophes eux-mêmes. Par exemple, Peter Unger a enseigné pendant des décennies la philosophie analytique à l’université de New York, après avoir été formé par le gourou de cette philosophie, A. J. Ayer. Quelle conclusion a-t-il tiré de son expérience ?

En 2014, il publiait un livre au titre intéressant, Empty Ideas : A Critique of Analytic Philosophy [Idées vides : une critique de la philosophie analytique]. Dans un article sur son propre livre, il déclare ceci : « Au cours des cinq dernières décennies, il n’y a eu pratiquement aucune nouvelle pensée dont la vérité, ou la non-vérité, fasse ou signifie une quelconque différence quant à l’évolution de la réalité concrète. On a affaire à un nombre croissant de pensées parfaitement paroissiales, d’idées qui ne portent sur rien de plus que de savoir quels mots sont utilisés par quelles personnes, et sur la façon dont un certain nombre de ces personnes utilisent les mots – et rien de plus profond que cela. »[23]

A ceci, j’ajouterai seulement qu’on peut en dire autant de tous les autres produits de la philosophie bourgeoise moderne, et ce depuis bien plus que cinq décennies.

Les tripotages sémantiques et le tapage incessants sur le sens des mots font penser à un chien qui ne se lasse pas de courir après sa propre queue. Cela rappelle les débats alambiqués des étudiants médiévaux qui discutaient sans fin du sexe des anges et de leur capacité à danser sur la tête d’une épingle. Il est difficile de dire ce qui est le pire : les prétentions du soi-disant post-modernisme – ou l’évidente vacuité de son contenu. Le simple fait qu’on accorde à ces jeux verbaux fastidieux le nom de « philosophie » souligne à quel point la pensée bourgeoise moderne a décliné.

Dans la Phénoménologie de l’Esprit, Hegel écrivait : « Au peu dont l’esprit humain se satisfait, on peut juger de l’étendue de ce qu’il a perdu ». Ce serait une épitaphe appropriée pour toute la philosophie bourgeoise après Hegel et Feuerbach. Elle est entrée depuis longtemps dans une phase de sénilité ; elle n’est capable que de bavardages incohérents et de répétitions constantes de vieilles histoires qui ne suscitent plus qu’un sentiment d’irritation et d’ennui. Elle est, pour citer Shakespeare, « sans dents, sans yeux, sans goût, sans rien ».

La fin de la philosophie

« Le début de l’esprit nouveau est le produit d’un vaste bouleversement de formes de culture multiples et variées, la récompense d’un itinéraire sinueux et compliqué et d’un effort non moins ardu et pénible. Ce début est le tout qui, hors de la succession et hors de son extension, est retourné en soi-même, et est devenu le concept simple de ce tout. Mais la réalité effective de ce tout simple consiste dans le processus par lequel les précédentes formations, devenues maintenant des moments, se développent de nouveau et se donnent une nouvelle configuration et ce, dans leur nouvel élément, avec le sens nouveau qu’elles ont acquis par là. »[24]

Nous arrivons au dernier carrefour. Nous avons parcouru les vicissitudes de la philosophie pendant quelque 2500 ans. Nous avons suivi ses triomphes et ses échecs. Nous avons pu nous émerveiller des réalisations colossales de l’intellect humain, admirer son ampleur et son audace. Nous avons évoqué les plus grands penseurs qui aient jamais vécu. Mais à présent, au terme de ce parcours, la philosophie revient à son point de départ. Dans quel sens ?

Nous l’avons vu : la philosophie commence avec les Grecs. Les premiers philosophes ioniens étaient des matérialistes ; ils pensaient que les objets matériels étaient dotés de vie, ou plutôt que la matière était investie d’une sorte de force vitale innée, d’une énergie. Tel est le sens précis de l’hylozoïsme. C’est ce que Thalès voulait dire lorsqu’il affirmait que toutes les choses sont pleines de dieux (daimon). Les premiers philosophes grecs enseignaient qu’il existe une forme de vie dans les objets matériels. Ils considéraient que l’aimant était vivant, du fait de son pouvoir d’attraction. L’apparence montrait que la matière possédait un pouvoir de mouvement inhérent. Cette étonnante intuition anticipait les découvertes de la science moderne, 2500 ans plus tard.

Ainsi, il pourrait sembler que nous ayons bouclé un grand cercle pour revenir à notre point de départ. Cependant, l’évolution de la pensée et de la science n’est pas un cercle sans fin ; c’est plutôt une spirale, dans laquelle une théorie en réfute une autre, mais tout en conservant ce qui était viable et porteur de progrès dans les étapes précédentes. La philosophie, au vieux sens du terme, a dit tout ce qu’elle avait à dire d’utile. Elle a rempli sa mission et, ce faisant, a épuisé tout le potentiel progressiste qu’elle possédait autrefois. Aujourd’hui, la philosophie n’est plus que l’ombre pitoyable de ce qu’elle était.

Ce n’est pas un hasard. Les grands mystères sur lesquels elle se penchait ont été en grande partie résolus par les découvertes de la science, qui préfère les instruments fiables de l’expérience et de l’observation aux vains jeux de la spéculation vide et de la mystification. Le matérialisme des présocratiques grecs était une brillante anticipation, mais il relevait de l’hypothèse inspirée. Il ne disposait pas des preuves scientifiques permettant de corroborer ses affirmations, car les forces productives n’avaient pas encore atteint le niveau requis pour que de telles preuves soient réunies. Nous n’avons pas besoin de revenir aux théories fantaisistes de Thalès, d’Anaximandre et d’Héraclite, car nous disposons de toute la richesse des informations fournies par la marche de la science au cours des derniers siècles.

Un nouveau départ

A ce stade, précisément, nous arrivons au seuil d’un tout nouveau départ, d’une rupture fondamentale avec toute la philosophie antérieure. Cette rupture s’exprime dans ce qui est peut-être la plus grande et la plus importante des Thèses de Marx sur Feuerbach : la célèbre onzième thèse. Ces mots, qui ont résonné comme un appel au clairon à travers les âges, sont une bouffée d’air frais. La philosophie sort de la cave obscure où elle était confinée, pendant des siècles, et s’expose enfin, en clignant des yeux, à la lumière du jour.

Ici, la pensée philosophique – la plus haute et la plus sublime réalisation de l’esprit humain – cesse, pour la première fois, d’être une simple activité contemplative, et devient une arme redoutable dans la lutte pour changer la société. Nous avons quitté l’obscur bureau du philosophe et marchons dans le grand jour de la vie, de l’activité et de la lutte humaines. Enfin, la philosophie cesse d’être le monopole d’une poignée de penseurs privilégiés. Elle devient dans la pratique ce qu’elle a toujours été en puissance.

Marx soulignait que les idées, en elles-mêmes, n’ont pas d’histoire et pas d’existence indépendantes. Elles ne mènent aucune bataille et ne remportent aucune victoire. Les véritables batailles de l’histoire sont menées par des hommes et des femmes. Et dans la plupart des cas, ils sont poussés en premier lieu non pas par des idées, mais par des circonstances matérielles. Le mouvement révolutionnaire instinctif et élémentaire des masses est le moteur de la révolution socialiste. Cependant, toute l’histoire démontre les limites de l’action spontanée.

Pour vaincre, la classe ouvrière doit être armée des idées, des méthodes et du programme requis. Marx a expliqué que les idées deviennent une force matérielle lorsqu’elles s’emparent de l’esprit des masses. C’est ici que la pensée scientifique cesse d’être un divertissement et fusionne avec l’humanité – c’est-à-dire non pas avec les abstractions sans vie de la « conscience de soi » ou les abstractions anthropologiques de Feuerbach, mais avec des hommes et des femmes réels, respirant, vivant, luttant. Et nous autres, militants de cette nouvelle conception du monde, tout en revendiquant ce qui était progressiste, valable et durable dans les philosophies du passé, nous proclamons fièrement sur notre bannière les mots de Marx : « Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe c’est de le transformer. »[25]

[1] John Passmore, A Hundred Years of Philosophy [Cent ans de philosophie], p.51.

[2] Thèses provisoires en vue d'une réforme de la philosophie.

[3] Principes de la Philosophie de l’avenir.

[4] Ibid.

[5] Engels. Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande.

[6] Principes de la Philosophie de l’avenir.

[7] L’Essence du christianisme.

[8] F. Engels, Sur l’histoire de la Ligue des communistes

[9] La Sainte Famille, Éditions sociales, ch.VI (f).

[10] Ibid., ch. IV (note marginale n°3).

[11] Lettre de Marx à Ludwig Feuerbach, 11 août 1844.

[12] Ibid.

[13] Ibid. – Sophos : « sage » en grec.

[14] F. Engels, Karl Marx, une contribution à la critique de l’économie politique.

[15] A. Schwegler, Handbook of Philosophy, pp.180-181.

[16] La Sainte Famille, op. cit., Chapitre V - II

[17] F. Engels, Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, II – Idéalisme et matérialisme.

[18] Voir G. Ryle, The Concept of Mind.

[19] A. Herzen, My Past and Thoughts, p.237

[20] F. Engels, Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, IV – « Le Matérialisme dialectique ».

[21] Josué, 9:21.

[22] Huitième Thèse sur Feuerbach

[23] P. Unger, A Taste of Empty Ideas, 3 Quarks Daily, 30 juin 2014 ;

[24] Hegel, Phénoménologie de l’Esprit, Préface, trad. Hyppolite, Aubier, tome 1, p.13.

[25] Onzième Thèse sur Feuerbach